«≠ñ|ƒœ÷ðŒƒŒÔπ≈€EΩÈΩB

ŸF÷ð ° Â\∆¡øh ¿Ë∆Ωøh ¸S∆Ωøh ÑP¿Ô – ÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)øh È≈Ω≠øh ¿◊…Ωøh èƒΩ≠øh ©±¸øh Ѷ∫”øh µ§’Øøh »˝ÀÎøh ≈_(t®¢i)Ω≠øh ¬ÈΩ≠øh ÃÏ÷˘øh ·ØÏñøh «≠ñ|ƒœ÷ðŒƒŒÔπ≈€E «≠ñ|ƒœ÷ðºt…´¬√”Œ «≠ñ|ƒœ÷ð√˚»Àπ æ” «≠ñ|ƒœ÷ð≤©ŒÔ^ 4Aæ∞Ö^(q®±) «≠ñ|ƒœ÷ð Æ¥Ûæ∞¸c(di®£n) »´≤ø «≠ñ|ƒœ÷ðÃÿÆa(ch®£n) «≠ñ|ƒœ÷ð√¿ ≥ «≠ñ|ƒœ÷ðµÿ√˚æW(w®£ng) «≠ñ|ƒœ÷ð√˚»À [“∆Ñ”(d®∞ng)∞Ê]

1°¢«ý˝à∂¥π≈Ω®÷˛ AAA

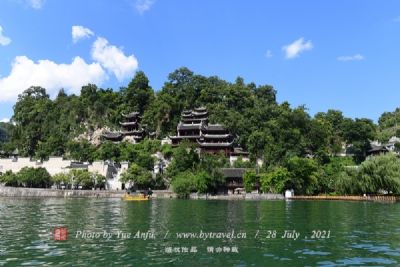

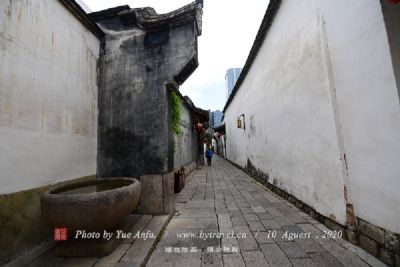

°°°°«ý˝à∂¥π≈Ω®÷˛»∫Œª”⁄÷–á¯(gu®Æ)öv ∑ŒƒªØ√˚≥«°™°™ŸF÷ðÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)£¨’ºµÿ21200∆Ω∑Ω√◊£¨Ω®÷˛√Ê∑e6600∆Ω∑Ω√◊£¨”…◊£ •òÚ°¢÷–‘™∂U‘∫°¢◊œÍñ(y®¢ng)∂¥°¢«ý˝à∂¥°¢»f(w®§n)â€åm°¢œ„Ýtérµ»6ÇÄ(g®®)≤ø∑÷ΩM≥…£¨π≤”–36óùÜŒÛwΩ®÷˛°£1988ƒÍ£¨þ@ÇÄ(g®®)π≈Ω®÷˛»∫±ª¥_∂®ûÈá¯(gu®Æ)º“÷ÿ¸c(di®£n)ŒƒŒÔ±£◊o(h®¥)ÜŒŒª£¨ «Œ“á¯(gu®Æ)π≈Ω®÷˛»∫¬‰÷–æýÎx≥« –◊ÓΩ¸£¨Õ¨ïr(sh®™)”÷±£≥÷¡À…ΩÀÆà@¡÷±æ…´µƒ“ªÃéπ≈Ω®÷˛»∫£¨≈c∏ √C˚ú∑e…Ω°¢…ΩŒ˜ë“ø’À¬≤¢∑Q(ch®•ng)÷–á¯(gu®Æ)π≈¥˙»˝¥Û°∞ø’÷–π≈Ω®÷˛°±°£ ∑ðd£¨æýΩÒ600∂ýƒÍµƒ√˜∫ÈŒ‰ƒÍÈg,þ@¿Ô±„“—–Œ≥…≈c¨F(xi®§n)¥ÊΩ®÷˛»∫œýÆî(d®°ng)?sh®¥)ƒ“?gu®©)ƒ£,°∞√˜ø§ ÿ¸Sœ£”¢Ω®,π§≤ø¿…÷–⁄w÷ÆæwŸè(g®∞u)≤ÿΩõ(j®©ng),òã(g®∞u)å”ò«“‘ŸA÷Æ°£°±µΩ«ý˝à∂¥£¨ƒ„≤ªµ√≤ªÛ@á@À¸™ö(d®≤)ÃÿµƒΩ®÷˛ÔL(f®•ng)∏Ò°£∑ø◊”∂º «“¿ë“—¬Ω^±⁄∂¯¡¢£¨“ªþM(j®¨n)÷–‘™∂U‘∫£¨”≠√Ê «É…∂¬∏þ∏þœýå¶(du®¨)µƒ Ø—¬£¨÷ÆÈgµƒåí∂»‘⁄É…√◊◊Û”“£¨π≈»À«…√Óµÿ‘⁄—¬ÌîΩ®¡À“ª◊˘∑ø◊”£¨þ@É…∂¬ë“—¬±„≥…¡À∂U‘∫µ⁄“ªþM(j®¨n)µƒ¥ÛÈT(m®¶n)°£þ@ÇÄ(g®®)π≈Ω®÷˛»∫¿ÔþÄ”–“ªÇÄ(g®®)°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

2°¢≈_(t®¢i)Ω≠Œƒ≤˝åm

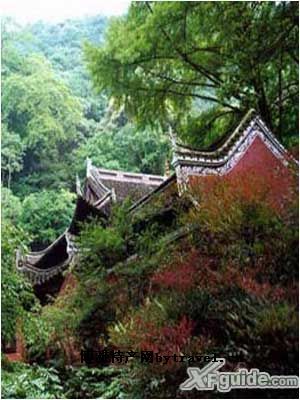

°°°°Œƒ≤˝åm ºΩ®”⁄«Âπ‚æwƒÍÈg£¨÷˜ÛwΩ®÷˛Œƒ≤˝Èw£¨ûÈ»˝å”¡˘Ω«îĺ‚ÌîƒæÀ˛ ΩΩY(ji®¶)òã(g®∞u)£¨◊Û”“≈‰µÓ°£’˚ÇÄ(g®®)Ω®÷˛ÓHæþùh◊ÂǘΩy(t®Øng)ÔL(f®•ng)∏Ò£¨‘⁄þ@ÇÄ(g®®)±ª∑Q(ch®•ng)ûÈ°∞√ÁΩÆ∏πµÿ°±µƒµÿ∑Ω£¨Ô@µ√ÓHûÈ¡ÌÓê(l®®i)°£Œƒ≤˝åmÉ»(n®®i)¨F(xi®§n)±Ÿ”–ŸF÷ð¥Ã¿C≤©ŒÔ^∫Õπ≈…˙ŒÔªØ Ø≤©ŒÔ^°£ΩªÕ®£∫Œƒ≤˝åmæÕ‘⁄øh≥«ñ|ƒœ£¨≤Ω––º¥ø…µΩþ_(d®¢)°£°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

3°¢÷–ƒæ’Ÿπ≈«fà@þz÷∑

°°°°÷–ƒæ’Ÿπ≈«fà@þz÷∑÷–ƒæ’Ÿπ≈«fà@þz÷∑£¨ «Àº÷ð…–Œ¥Ω‚∆ µƒ◊Ó¥Û÷iÓ}£¨À¸“‘ŒƒŒÔ»∫¬‰°¢ÔL(f®•ng)π‚Éû(y®≠u)√¿∂¯÷¯√˚°£÷–ƒæ’Ÿπ≈«fà@þz÷∑Œª”⁄¥Û”–ýl(xi®°ng)÷–ƒæ’Ÿ◊‘»ª’Ø£¨æý·ØÏñøh≥«π´¬∑––≥Ã23π´¿Ô°£¥Àþz÷∑÷¡ΩÒþÄ «“ªÇÄ(g®®)Œ¥Ω“µ◊µƒ√‘°£÷–ƒæ’Ÿπ≈«fà@£¨≤ºæ÷µ√Ûw£¨π§Àáπ≈ò„°£ì˛(j®¥)≥ˆÕ¡þz€Eúy(c®®)¡ø£¨þz÷∑’ºµÿ√Ê∑e34120∂ý∆Ω∑Ω√◊£¨¥Û≤ø∑ð“—±ª«Â¿Ì π”√£¨þÄ”–≤ø∑ðþz÷∑»‘—⁄≤ÿ”⁄∫ÒÕ¡÷Æœ¬£¨µÿå”±Ì√Ê“—«Gº¨Ö≤…˙£¨≤¢”–∫œ±ß¥ÛÀ…°¢∞ÿ°¢ó˜ƒæ¡÷°£∆‰÷–£¨“ª÷Í„y–”ò‰(sh®¥)£¨ƒ∏ò‰(sh®¥)‘ÁƒÍøðÀ¿£¨◊”ò‰(sh®¥)º∫ÈL(zh®£ng)∏þŒÂ¡˘ Æ√◊£¨–ÿá˙5.7√◊£ª“ª÷Í∫œ±ß¥Ûüo(w®≤)√˚ò‰(sh®¥)…˙ÈL(zh®£ng)‘⁄π≈≥«â¶ª˘ Ø…œ£¨∏˘œµ¿p…wùM¡Àª˘ Ø°£¥À«fà@∫ŒƒÍ∫Œ»ÀûÈ∫ŒΩ®‘Ï£¨Ωõ(j®©ng)∑¥èÕ(f®¥)≤Èøº£¨’˝ ∑æ˘üo(w®≤)Œƒ◊÷”õðd°£1982ƒÍ“‘∫Û£¨ °°¢÷ð°¢øhŒƒŒÔ≤øÈT(m®¶n)º∞”–ÍP(gu®°n)å£(zhu®°n)º“åW(xu®¶)’þ∂ý¥Œå¶(du®¨)þz÷∑øº≤Ï£¨Œ¥ƒÐ∂®’ì°£þz÷∑÷–µƒƒæòã(g®∞u)ò«Èw“—∂ý¥Œ±ª∑Ÿ∂¯∏ƒΩ®£¨µ´≥«â¶°¢ª˘ Ø°¢ÈT(m®¶n)ô⁄°¢ Ø÷˘µA(ch®≥)µ»»‘övöv‘⁄ƒø°£èƒÔ@¬∂þz€Eø¥°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

4°¢¸S∆ΩÔw‘∆—¬

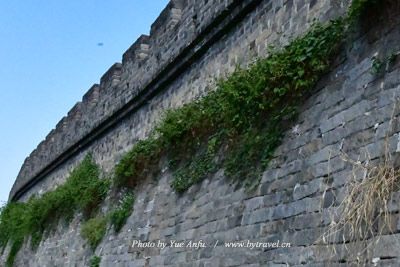

°°°°Ôw‘∆—¬æ∞Ö^(q®±)œµá¯(gu®Æ)º“ºâ(j®™)ŒËÍñ(y®¢ng)∫”ÔL(f®•ng)æ∞√˚ÑŸÖ^(q®±) Æ¥Ûæ∞Ö^(q®±)÷Æ“ª£¨æý¸S∆Ωøh≥«12π´¿Ô£¨“‘∆‰”–ë“ø’ Ø—¬–Œ»ÁÔw‘∆∂¯µ√√˚£¨övÅÌ(l®¢i)ûÈ«≠÷–“ª¥Û√˚ÑŸ£¨ ∑ºÆ”õðd‘î±M∫Õöv¥˙Œƒ»ÀÓ}‘Å÷Æ∂ý£¨‘⁄÷–á¯(gu®Æ)°¢‘⁄ŸF÷ðÓH”– ¢√˚°£√˜¥˙’ÐåW(xu®¶)º“ÕıÍñ(y®¢ng)√˜Ÿù÷Æ‘ª£∫ÃÏœ¬…ΩÀÆ÷Æ∆Ê怔⁄«≠÷–£¨«≠÷–…ΩÀÆ÷Æ∆Ê怔⁄Àπ—¬°£æ∞Ö^(q®±)É»(n®®i)π≈Ω®÷˛Ω®”⁄√˜¥˙’˝Ωy(t®Øng)∞ÀƒÍ(1443)ƒÍ£¨∫ÛΩõ(j®©ng)≤ªîý‘ˆ–Þ±£¥Ê÷¡ΩÒ°£¨F(xi®§n)ûÈŸF÷ð °÷ÿ¸c(di®£n)±£◊o(h®¥)ÜŒŒª£¨ °√Ò◊Âπù(ji®¶)»’≤©ŒÔ^°£¬˛≤ΩÔw‘∆—¬°¢”|ƒø…nöôMáß°¢π≈“‚∞ª»ª£¨òÚñ| Ø∑ª…œ«Â»À∂ıÝñéÀ˘Ó}«≠ƒœµ⁄“ªÑŸæ∞£¨’Ê «’\(ch®¶ng)‘’Àπ—‘°£èƒ ©±¸«∞Õ˘¸S∆Ω£¨∆˚Ðá(ch®•)—ÿœÊ«≠π´¬∑∂¯––°£‘⁄¸S∆Ωøh≥«ñ|ºs10π´¿ÔÃ飨á¿(y®¢n)Ðá(ch®•)∏¬»ª∂¯÷π°£Ôw‘∆—¬µΩ¡À°£œ¬Ðá(ch®•)µ´“ä(ji®§n)π≈ò‰(sh®¥)Ö¢ÃÏ£¨¡˜ÀÆûu‰ß£¨-◊˘π∞òÚôMøÁœ™…œ£¨òÚñ| Ø∑ªéh»ª°£þ^(gu®∞) Ø∑ª ∞ºâ(j®™)∂¯µ«£¨±„ «Ôw‘∆—¬°£À¸À∆∂¥∑«∂¥£¨É»(n®®i)…ıåí≥®°£Ìî…œ—¬ÈÐ∏≤≥ˆ£¨ ػȵπ¥π£ª∆‰œ¬≥ŒÃ∂Â‰π»£¨”ƒ…Óüo(w®≤)µ◊°£ér∞Ρ¢¥Û øœÒ£¨”–°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

5°¢¿Ë∆Ωπ≈≥«â¶

°°°°¬‰»’À∆ª£¨öàÍñ(y®¢ng)»Á—™°≠°≠Æî(d®°ng)œ¶Íñ(y®¢ng)‘⁄…Ωµƒïr(sh®™)∫Ú£¨Œ“”÷“ª¥Œµ«…œ¿Ë∆Ωπ≈≥«µƒƒœÈT(m®¶n)π≈≥«â¶£¨±≥øøŒ°∂Î…n¥‰µƒƒœ»™…Ω£¨ø¥ºtºtµƒÃ´Íñ(y®¢ng)胅ΩÓ^µ¯¬‰œ¬»•£¨±Øâ—µÿµ¯¬‰œ¬»•£¨π≈≥«∏þµÕÂe(cu®∞)¬‰µƒ∑øŒðÏoƒ¬µÿ„‘°‘⁄ÕÌœºµƒ”ýïü¿Ô£¨ÔL(f®•ng)∑≠È_(k®°i)“ªÌì(y®®)Ìì(y®®)æÄ—bµƒöv ∑£¨¡√ìÐŒ“µƒ”õëõ£¨Ìïø㨓ª∆¨∆¨ºt‘∆ªØ≥…∏°µÒ£¨ë(zh®§n)ÒRµƒÀª¯Q¬ï£¨µ∂Ѷµƒ◊≤ìÙ¬ïÌë≥…“ª∆¨°≠°≠≥«â¶ «±£◊o(h®¥)≥«≥ÿµƒâ¶£¨±£◊o(h®¥)≥«É»(n®®i)»À√Ò…˙√¸∫Õÿî(c®¢i)Æa(ch®£n)≤ª ÐÕ‚ÅÌ(l®¢i)µƒ«÷’º∫Õ¬”äZ£¨µ´ÃÏœ¬ƒƒ“ª◊˘≥«â¶µƒ“ª¥u“ª Ø≤ªΩ˛Õ∏»À√Òµƒır—™∫ÕúIÀÆ£øƒƒ“ª◊˘≥«â¶≤ª’∫÷¯“ª∂Œ∆ÞÎx◊”…¢°¢º“∆∆»ÀÕˆµƒ–¡À·∫ÕÕ¥≥˛£ø≥«â¶ «”–ÈT(m®¶n)µƒ£¨≥«â¶µƒÈT(m®¶n) «π©»ÀÇÉþM(j®¨n)≥ˆµƒ£¨º»»ª£¨≥«¿Ôµƒ»À≥ˆµ√»•£¨≥«Õ‚µƒ»À“≤þM(j®¨n)µ√ÅÌ(l®¢i)£¨”»∆‰ «ûÈë(zh®§n)Ýé(zh®•ng)∂¯–ÞΩ®µƒ≥«â¶£¨π•≥«µƒ»Àþt‘Á“™π•þM(j®¨n)≥«»•£¨¿Ë∆Ωµƒπ≈≥«â¶◊‘»ª≤ª¿˝Õ‚°£¿Ë∆Ωµƒπ≈≥«â¶ «Œ®“ª“ä(ji®§n)◊C¿Ë∆Ω600ƒÍöv ∑µƒŒƒŒÔπ≈€E£¨∂¯ΩÒ£¨¿Ë∆Ωµƒπ≈≥«â¶÷ª £œ¬ñ|ÈT(m®¶n)∫ÕƒœÈT(m®¶n)É…ÍI≥«â¶£¨ƒ«°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

6°¢È≈Ω≠¡“ ø¡Íà@

°°°°È≈Ω≠¡“ ø¡Íà@Œª”⁄øh≥«ƒœ√ʵƒèVñ|…Ω…œ£¨æýøh≥«2.5π´¿Ô£¨»Ùèƒøh≥«ƒœ√ʵƒ¥Û∫”ø⁄þ^(gu®∞)∫”»•ºs”–1π´¿Ô£¨À¸ «È≈Ω≠øh◊Ó¥Ûµƒ“ªÃé¡“ ø¡Íà@°£È≈Ω≠¡“ ø¡Íà@ ºΩ®”⁄1985ƒÍ12‘¬11»’£¨¡Íà@Àƒ÷ÐÀ…ù˝≠h(hu®¢n)±ß°£±±þB–„√¿√‘»Àµƒ°∞ŒÂÈ≈…Ω°±£¨þbå¶(du®¨)â—”^µƒÈ≈Ω≠¥ÛòÚ°¢∏ªàµƒ°∞»˝åö°±∂±ýl(xi®°ng)∫Õ»˝∑¬ñ–„µƒ°∞πPºÐ…Ω°±ép£ªƒœÕ˚Üܵƒ∂º¡¯Ω≠ÀÆ£ª≈eƒøÕ˘Œ˜Ã˜Õ˚£¨∆∑¸≤ª∆ΩµƒŒ˜ÈT(m®¶n)∆¬…Ω¬¥¡÷ƒæØB¥‰£¨≈d ¢µƒÈ≈Ω≠øh≥«”≥»À—€∫ü°≠°≠¡Íà@…Ωƒ_”–ªÏƒ˝Õ¡ù≤≥…µƒ»Àπ§Ã§ÎA144ºâ(j®™)£¨√øºâ(j®™)∏þºs20¿Â√◊°£…ΩÌî∆∫µÿ…œ£¨÷˛”–ºo(j®¨)ƒÓ±Æ£¨ºo(j®¨)ƒÓ±Æµƒ≈_(t®¢i)ª˘∏þl√◊£¨√Ê∑eûÈ91.5∆Ω∑Ω√◊£¨≈_(t®¢i)ª˘µƒ÷Ð?ch®•)˙”√Àƃ• ؉Å÷˛µÿ√Ê£¨∆Ω’˚π‚ª¨£¨Àƒ÷Д–¥u∆ˆâ∫ÌîÀƃýô⁄óU£¨∏þ60¿Â√◊°£ºo(j®¨)ƒÓ±Æ∑÷±Æ√Ê°¢±Æ…Ì°¢±Æ◊˘3≤ø∑÷£¨±Æ◊˘ûÈ’˝∑Ω–Œ£¨∏þ2√◊£¨åí2.4√◊£ª±Æ…ÌûȉìΩÓÀƃýΩY(ji®¶)òã(g®∞u)£¨π˚æG…´ÒRŸêøÀ∫ÕÀƃ• ؃®√Ê£¨…œ’≠œ¬åí£¨∏þ15√◊£¨√Ê≥ر±∑Ω°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

7°¢≈f÷ðπ≈Ω®÷˛»∫

°°°°≈f÷ðπ≈Ω®÷˛»∫Œª”⁄ŸF÷ð °¸S∆Ωøhøh≥«Œ˜±±25π´¿ÔÃé≈f÷ðÊÇ(zh®®n)°£≈f÷ð‘⁄¥∫«Ôë(zh®§n)á¯(gu®Æ)ïr(sh®™)“—”–Œƒ´I(xi®§n)”õðd£¨∫ÛÅÌ(l®¢i)≥…ûÈ«“Ãmá¯(gu®Æ)µƒåŸµÿ°£Ã∆ÀŒ“‘ÅÌ(l®¢i)£¨‘¯”–…ÿ√˜øh°¢ò∑(l®®)‘¥øh°¢¸S∆Ω∏Æ°¢¸S∆Ω÷𵻣¨ «“ªöv ∑”∆æ√µƒ’˛÷Œ°¢ŒƒªØ÷––ƒ£¨“Úöv¥˙…ßZ‘∆ºØ£¨ÿõþ\(y®¥n)Ól∑±£¨Ωõ(j®©ng)ù˙(j®¨)∑±òs∂¯–Œ≥…¡ÀÆî(d®°ng)?sh®¥)ÿ…Ÿî?sh®¥)√Ò◊ÂŒƒªØ°¢ùhŒƒªØ°¢Õ‚ÅÌ(l®¢i)ŒƒªØ°¢◊⁄ΩÃŒƒªØ»⁄ûÈ“ªÛwµƒ∂ý‘™ŒƒªØ÷Æýl(xi®°ng)°£‘™¥˙÷√¸S∆Ω∏Æ÷ŒÀ˘£¨√˜≥ıûȸS∆Ω∞≤ì·Àæ÷ŒÀ˘£¨√˜÷–»~∏ƒ÷√¸S∆Ω÷ð÷Œ£¨«ÂøµŒıƒÍÈg£®1662-1722ƒÍ£©÷ð÷Œþw≥ˆ∫Û∏ƒ÷√”…÷ð—≤ôzÀæ÷ŒÀ˘£¨ º√˚≈f÷ð°£√Òá¯(gu®Æ)ïr(sh®™)÷√¸S∆Ωøh£¨∫Û÷√≈f÷ðÊÇ(zh®®n)£¨≥«Ö^(q®±)√Ê∑eºs2∆Ω∑Ωπ´¿Ô°£≥«Ö^(q®±)ñ|Œ˜œÚ™MÈL(zh®£ng)£¨Ω÷µ¿∆Ω’˚£¨÷˜Ω÷Œ˜…œ°¢Œ˜÷–°¢Œ˜œ¬„√Òæ”∂ý“ªò«“ªµ◊£¨¥uƒæΩY(ji®¶)òã(g®∞u)°£≈RΩ÷√Òæ”ÜŒÈД≤…ΩÌɅǻ(c®®)ûÈ∑‚ªâ¶£¨“ª∞„ûÈ∂˛þM(j®¨n)Àƒ∫œ‘∫°£Ω®÷˛Àá–g(sh®¥)∆∑Œªð^∏þ’þ”–±R«Á¥®°¢÷Ï œ°¢óÓ œ°¢¡_ œ’¨æ”°£ΩÒ¥Êπ≈Ω®÷˛”– Æ»f(w®§n)ÝI(y®™ng)°¢» â€åm°¢ÃÏ∫Ûåm°¢Œƒ≤˝åm£¨°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

8°¢µ¬¯Pπ≈≥«

°°°°‘⁄∂±ýl(xi®°ng)¥Û…Ω∏πµÿ£¨‘∆ŸF∏þ‘≠œÚ∫˛ƒœ°¢èVŒ˜«¡Íµÿéßþ^(gu®∞)∂…∂Œ£¨”–“ª◊˘π≈¿œµƒ…Ω≥«£¨ƒ«æÕ «±ª√ÒÈg∫Õ≤ø∑÷√Ò◊ÂŒƒªØ—–æøå£(zhu®°n)º“£¨…Áï˛(hu®¨)»ÀÓê(l®®i)åW(xu®¶)åW(xu®¶)’þ∑Q(ch®•ng)÷ÆûÈ∂±∂ºµƒ¿Ë∆Ωπ≈≥«°£¿Ë∆Ωøh≥«”÷Ω–µ¬¯Pπ≈≥«ÊÇ(zh®®n)£¨ «¿Ë∆Ωøhµ¬¯PÊÇ(zh®®n)¸hŒØ°¢’˛∏ÆÀ˘‘⁄µÿ£¨“≤ «¿Ë∆Ωøh’˛÷Œ°¢Ωõ(j®©ng)ù˙(j®¨)ŒƒªØ÷––ƒ°£’f(shu®≠)µ¬¯Pπ≈≥«ÊÇ(zh®®n)π≈¿œ£¨“≤Ösåç(sh®™) «∫Д––©öv ∑£¨ì˛(j®¥)µÿŸ|(zh®¨)å£(zhu®°n)º“øº◊C£¨¿Ë∆Ω“ªéß‘⁄–¬ Ø∆˜ïr(sh®™)¥˙æÕ”–»ÀÓê(l®®i)ªÓÑ”(d®∞ng)£¨«ÿ°¢ùhïr(sh®™)¥˙ûÈ√Á◊Â≤ø¬‰æ€æ”Ö^(q®±)£¨∑Q(ch®•ng)ûȌ€Ғأ¨œ»«ÿïr(sh®™)¥˙£¨Î`埔⁄«≠÷–ø§°£∫ÛÅÌ(l®¢i)£¨∂±◊º∞∆‰À¸…Ÿîµ(sh®¥)√Ò◊ÂÍë¿m(x®¥)þw»Î°£ÀŒÃ´∆Ω≈dá¯(gu®Æ)∂˛ƒÍ£®977ƒÍ£©‘O(sh®®)∏£µì”¿èƒÈL(zh®£ng)πŸÀ棨埒\(ch®¶ng)÷𣨒\(ch®¶ng)ƒœÀŒ¿Ì◊⁄åö“ý”“ƒÍÈg£®1253ƒÍ-1258ƒÍ£©£¨‘O(sh®®)Ã∂œ™°¢∞À÷€µ»Ðä√ÒÈL(zh®£ng)πŸÀ棨æ≥É»(n®®i) º”–Ω®÷√°£‘™”¢◊⁄÷¡÷Œ∂˛ƒÍ£®1322ƒÍ£©£¨‘O(sh®®)…œ¿Ë∆ΩÐä√ÒÈL(zh®£ng)πŸÀ棨¿Ë∆Ω胥Àµ√√˚£¨µ¬¯PÊÇ(zh®®n)“ª√˚£¨œµ1939ƒÍå¢≥«Ö^(q®±)ŒÂï˛(hu®¨)°¢Îp¯P°¢ƒœ»™°¢≥…µ¬ÀƒÊÇ(zh®®n)∫œûÈ“ªÊÇ(zh®®n)£¨»°≥–µ¬µƒµ¬◊÷£¨Îp°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

9°¢∞◊érë“π◊

°°°°∞◊érë“π◊∞◊érë“‘·£¨Œª”⁄˝àΩ≠∫”≈œÀºÍñ(y®¢ng)ÊÇ(zh®®n)Õ©ƒæ¥Â∞◊ér…Ω…œ£¨æýÀº÷ðπ≈≥«ñ|5π´¿Ô°£ë“π◊‘·µÿ¸c(di®£n)œÚÍñ(y®¢ng)°¢–€Ç•°¢È_(k®°i)Èü°£∞◊ér∏þ72√◊£¨åí350√◊£¨ÌòΩ≠∫”ÀÆÑð(sh®¨)–Œ≥…2500∆Ω∑Ω√◊ª°–Œë“—¬ ر⁄°£ì˛(j®¥)øº£¨∞◊ér ر⁄…œ”–ë“π◊∂¥—®18ÇÄ(g®®)°£∆‰÷–4ÇÄ(g®®)√˜Ô@œµ»Àπ§Ëè—®£¨≥ °∞ø⁄°±◊÷–Œ°£1980ƒÍ8‘¬£¨ŸF÷ð °≤©ŒÔ^þM(j®¨n)––«Â¿Ì£¨´@ë“π◊‘·æþ2æþ£¨ΩÒ¥Ê °≤©ŒÔ^°£∞◊érë“π◊ûÈ∂˛¥Œ‘·£¨π◊¥Â∂Ö°£¨ÈL(zh®£ng)0.6√◊°¢åí0.3√◊°¢∏þ0.3√◊£¨±⁄∫Ò4¿Â√◊£¨É…ônÓ^±⁄∫Ò5¿Â√◊£¨”√¥ª—øò‰(sh®¥)’˚ƒæ∆ ≥…£¨π◊…w◊˜»À◊÷–Œ£¨≥ Œðºπ?f®§n)Ó£¨ÈL(zh®£ng)0.63√◊°¢∏þ0.14√◊°¢åí0.33√◊£¨–±þÖÈL(zh®£ng)0.2√◊£¨ôMîý√Êûȵ»—¸»˝Ω«–Œ£¨Õ¨ò”“‘¥ª—øò‰(sh®¥)’˚ƒæÿ⁄÷∆£¨”–◊”ƒ∏ø⁄œýø€°£π◊≤ƒ»´±æ…´£¨≤ªÕœ”Õ∆·£¨æ˘”√∏´≈¸Ëè‘Ï£¨∏´∫€™q«ÂŒ˙ø…“ä(ji®§n)°£π◊É»(n®®i)‘·ïr(sh®™)œ»å¢÷´π«°¢¿þπ«µ»π«˜¿∆Ω÷√”⁄π◊÷–£¨‘Ÿå¢Ó^…wπ«∑≈‘⁄…œ√Ê£¨»ª∫Û∑≈“ªÇÄ(g®®)ûı˝îö§£¨”√¬È≤º…œ“¬∞¸°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

10°¢¿…µ¬…œ’Øπ≈Ω®÷˛»∫

°°°°‘⁄∫Ð∂ýΩÈΩB√Á◊ÂÔL(f®•ng)«Èµƒ–˚ǘɑ(c®®)…œÕ˘Õ˘ƒÐø¥µΩ“ªÇÄ(g®®)”√¬— Ø≈≈¡–µ√∫Ð∫√ø¥µƒÃJÛœàˆ(ch®£ng)£¨àD∞∏ƒ£∑¬π≈¥˙„~πƒ…œµƒ Æ∂˛µ¿Ã´Íñ(y®¢ng)π‚√¢∆ˆ≥…£¨É…Ó^þÄ”–”√ Ø¡œ‰ÅµƒÉ…∆•Ôw±ºµƒÚEÒR£¨ƒ«æÕ «‘⁄¿…µ¬…œ’Ø≈ƒµƒ°£¿…µ¬…œ’Ø «ŸF÷ð °√¸√˚µƒ√Ò◊ÂŒƒŒÔ¥Â£¨“≤ ««ÂœÃÿSÕ¨÷ŒƒÍÈg√Á◊Â∆¡xÓI(l®´ng)–‰óÓ¥Û¡˘µƒ≥ˆ…˙µÿ£¨Æî(d®°ng)ƒÍ¥Ú’Ô√µƒµ∂òåº˝Í™◊‘ «þz¡Ù¡À≤ª…Ÿ°£ƒ«ïr(sh®™)«Â±¯’˚’˚’˜ë(zh®§n)¡À18ƒÍ≤≈å¢∆‰∆Ω∂®£¨¥Û≈≠÷Æœ¬∞—’Ø◊”ü˝π‚£¨»Àø⁄é◊∫ı±ªö¢Ω^£¨Ée–“”–15»ÀÔ÷¡…Ó…Ω“∞¡÷≤≈±£◊°¡À–‘√¸°£∫ÛÅÌ(l®¢i)þ@15»ÀΩM≥…¡À4ëÙ»Àº“£¨‘⁄èU–Ê…œ÷ÿΩ®º“à@°£÷¡ΩÒ»´’Ø“—Ωõ(j®©ng)”–118ëÙ£¨500∂ý»À°£¿…µ¬…œ’Ø“¿…Ω∞¯ÀÆ£¨±≥ƒœ√ʱ±£¨Àƒ√Ê»∫…Ω≠h(hu®¢n)±ß£¨√Ø¡÷–Þ÷Ò£¨“rÕ–÷¯π≈œ„π≈…´µƒµıƒ_ò«£¨ÚÍ——µƒ¬— ج∑‘⁄ŒðÈÐÈgïr(sh®™)Î[ïr(sh®™)¨F(xi®§n)£¨≈ºÝñþăЬÝ(t®©ng)µΩÉ……§◊”√Á√Òµƒ∏ˬﰣ’ØÉ»(n®®i)√Á√Òµƒ∑˛Ôó“‘ÈL(zh®£ng)»πûÈÃÿ’˜£¨À˘“‘”÷∑Q(ch®•ng)°∞ÈL(zh®£ng)»π√Á°±°£’Ø«∞”–“ªól–°∫”‘Â∆»Á˝à…þ£¨–°ÀÆÐá(ch®•)»˝»˝É…É…£¨°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

11°¢‘ˆõ_πƒò«

°°°°‘ˆõ_πƒò«Œª”⁄ŸF÷ð °èƒΩ≠øh≥«Œ˜±±50π´¿Ôµƒ‘ˆõ_’Ø°£‘ˆõ_πƒò« ºΩ®”⁄«ÂøµŒı Æ“ªƒÍ£®1672ƒÍ£©£¨ò«ª˘’ºµÿ100∂ý∆Ω∑Ω√◊£¨ûȃæΩY(ji®¶)òã(g®∞u)À˛ÝÓΩ®÷˛£¨ŒÂ唣¨ Æ»˝ÈУ¨∞ÀΩ«îĺ‚Ìծ∏þ20”ý√◊£¨∆‰÷–ƒæòã(g®∞u)ºÐ∏þþ_(d®¢)17.65√◊°£ò«µƒµ◊å”∑÷¡¢Àƒ∏˘Ω÷˘£¨∞À∏˘ÈÐ÷˘£¨ÈÐ÷˘Õ‚¿@“‘ƒæô⁄óU°£ò«µƒ∆Ω√Ê≥ ∞ÀΩ«–Œ£¨÷––ƒ‘O(sh®®)”–÷±èΩþ_(d®¢)1.4√◊µƒàA–ŒªÃ¡£¨Ω÷˘Èg∑≈÷√÷¯Àƒól¥Û∞µ °£µ◊唵ƒƒœ°¢±±°¢Œ˜»˝√Ê∏˜±Ÿ“ªÈT(m®¶n)£¨ñ|√Ê÷√“ª Ø∞Â◊¿°£ò«µƒµ◊å”ë“íÏ÷¯“ªâKµ¿π‚ ƃͣ®1830ƒÍ£©µƒÿ“£¨ÿ“-°∞»f(w®§n)¿Ô∫ÕÔL(f®•ng)°±ÀƒÇÄ(g®®)¥Û◊÷°£¡Ì”–Àƒ∑˘ƒæøõƒÈ∫¬ì(li®¢n)£¨∆‰“ªûÈ°∞√˚ò«Àá∏þµÒ˝àÆã(hu®§)¯P”≥’’±Ãò‰(sh®¥)«ß«Ô”¿ ¢£ª∂±’Ø–„˚êæ´ŒƒæÕŒ‰ðo”˝”¢≤≈»f(w®§n)¥˙ÈL(zh®£ng)¥∫°±£ª∆‰∂˛ûÈ°∞˝à¯P≥ œÈò«Èw÷±¬ñõ_œˆùh£ªÔL(f®•ng)‘∆æ€ï˛(hu®¨)…Ωén∆∑¸¿@±Ã≤®°±£ª∆‰»˝ûÈ°∞ŒÔ»AÃÏåö˝àò«¯PÈwΩªðx≥ Æê≤ £ª»ÀΩеÿÏ`…Ω«ýÀÆ–„œý”≥Ô@Ù‘≤®°±£ª∆‰ÀƒûÈ°∞∞Ÿ∏£˝àåm怱ä◊h ¬?li®¢n)ÙΩπƒ£ª»f(w®§n)°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

12°¢µÿ∆∫ÔL(f®•ng)”ÍòÚ

°°°°µÿ∆∫ÔL(f®•ng)”ÍòÚ «™ö(d®≤)æþÃÿ…´Ω®÷˛π§ÀᣨŒª”⁄µÿ∆∫¥Â…œœ¬’Ø÷ÆÈg£¨ ºΩ®”⁄«Âπ‚æw∞ÀƒÍ£®1882ƒÍ£©£¨∆˘ΩÒûÈ÷π“—”–110∂ýƒÍ°£‘ìòÚòÚ∂’“‘«ý Ø∆ˆ≥…£¨òÚ?y®§n)ȃæŸ|(zh®¨)ΩY(ji®¶)òã(g®∞u)£¨òÚµƒœ¬≤ø”…É…≈≈∏˜ûÈ8∏˘¥÷¥Û…ºƒæ¥©ÈæþB≥…“ªÛw°£∑÷É…å”≥ ÃÏ∆ΩÝÓœÚÉ…þÖë“ÃÙ£¨√øå”ÃÙ≥ˆºs∂˛√◊£¨…œ≤ø?j®©)…Ó^”÷∑÷Ʌ唣¨√ø唓‘4∏˘∫œ±ß¥Ûµƒπ≈…º”√ÈæþB≥…“ª≈≈£¨ØB≥…òÚ¡∫ºÐ”⁄∂’∞∂÷ÆÈg°£òÚ¿»Ω®‘⁄¡∫µƒ…œ√Ê£¨òÚ¿»ÈL(zh®£ng)56√◊£¨òÚ√Êåí4.5√◊°£òÚ¿»…œΩ®≥…”–òÚò«3◊˘£¨÷–Èg¥ÛÉ…Ó^–°°£÷–ò«∏þ5√◊£¨5å”÷ÿÈУ¨4Ω«îĺ‚ÌÌî≤ø÷√∫˘ÃJåöÌåöÌÔó“‘»Á“‚Ó^—bÔ󣨖ŒÀ∆πƒò«°£É…Ó^–°ò«∏þ3√◊£¨3å”÷ÿÈУ¨ë“”⁄ÌîŒð√Ê°£òÚò«ºπ…œ£¨ƒýÀÐÎp˝àìååö°¢¯x¯Ñ˚[¯P°£òÚò«“ÌΩ«£¨∑÷ÑeƒýÀÐ∏˜∑N∏˜ò”’‰«ðÆê´F°£»´òÚΩY(ji®¶)òã(g®∞u)≤ª”√“ª·î“ª„T»´œµ¥©Èæ„ïΩ”£¨π§Àáæ´’ø£¨‘Ï–Õ√¿”^°¢–€Ç•£¨≥…ûÈ∂±ýl(xi®°ng)òÚ¡∫Ω®÷˛µƒ¥˙±Ì÷Æ◊˜£¨±ª◊u(y®¥)ûÈ°∞∂±◊ÂŒƒªØ‘⁄Ω®÷˛Àá–g(sh®¥)…œµƒΩY(ji®¶)æß°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

13°¢Ôw‘∆—¬π≈Ω®÷˛»∫

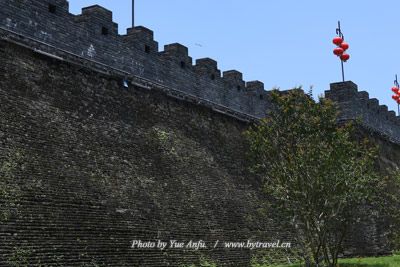

°°°°Ôw‘∆—¬π≈Ω®÷˛»∫Œª”⁄ŸF÷ð °«≠ñ|ƒœ√Á◊Â∂±◊Â◊‘÷Œ÷ð¸S∆Ωøh–¬÷ðÊÇ(zh®®n)ñ|∆¬¥ÂœÊ«≠π´¬∑±±Ç»(c®®)£¨Œ˜æýøh≥«12π´¿Ô°£Ôw‘∆—¬À¬”Óǘ’f(shu®≠)ûÈ√Á√ÒÑì(chu®§ng)Ω®£¨√˜’˝Ωy(t®Øng)∞ÀƒÍ(1443ƒÍ)÷∏ì] π≥£÷«ƒºΩ®‘¬Ã∂À¬£¨∫Û‘¯∂ý¥Œ‘‚ Ð◊‘»ªìpöߣ¨√˜»f(w®§n)öv∂˛ Æ∆þƒÍ£®1599ƒÍ£©º∞«ÂœÃÿSŒÂƒÍ£®1855ƒÍ£©œ»∫ÛÉ…¥Œöß”⁄ë(zh®§n)Ýé(zh®•ng)°£Ωõ(j®©ng)öv¥˙‘ˆ–ÞîU(ku®∞)Ω®£¨ÀÏ–Œ≥…“ªΩMÑeæþÃÿ…´µƒπ≈Ω®÷˛»∫£¨¨F(xi®§n)¥Ê¥Û≤ø∑÷π≈€EûÈ√˜«ÂΩ®÷˛°£Ôw‘∆—¬π≈Ω®÷˛»∫º∞∫Û…ΩÃÏ»ª¡÷£¨Ω®”–É…µ¿¥uâ¶á˙◊o(h®¥)°£Õ‚â¶ñ|÷¡Ôw‘∆—¬∆Ÿ≤º£¨ƒœ≈R–„ÀÆœ™£¨Œ˜µ÷ŸêÒRàˆ(ch®£ng)°¢∂∑¯B(ni®£o)àˆ(ch®£ng)£¨±±ûÈ∫Û…ΩÃÏ»ª¡÷°£É»(n®®i)ⶓ¿…Ω∞¯ÀÆ∂¯Ω®£¨å¢Ôw‘∆—¬π≈Ω®÷˛»∫á˙‘⁄∆‰÷–°£Ôw‘∆—¬π≈Ω®÷˛»∫ «“ªΩMºØŒƒŒÔπ≈€E°¢ÔL(f®•ng)æ∞à@¡÷°¢√Ò◊ÂÔL(f®•ng)«È”⁄“ªÛwµƒπ≈¥˙√Ò◊ÂΩ®÷˛»∫°£Ôw‘∆—¬”÷√˚Ôw‘∆ér£¨≥ı√˚ñ|∆¬…Ω£¨“ý√˚‘¬Ã∂£¨”÷“‘—¬Èg”–∂¥∂¯∑Q(ch®•ng)Ôw‘∆∂¥°£Ôw‘∆—¬µƒ∆Ω√Ê≤ºæ÷ûÈñ|Œ˜∂˛‘∫£¨ñ|‘∫”…≈∆ò«°¢ª Ωõ(j®©ng)ò«°¢ÈL(zh®£ng)¿»°¢µŒ¥‰Õ§°¢±ÆÕ§°¢Ω”“˝°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

14°¢ÃÏ÷˘◊⁄ÏÙ

°°°°ÃÏ÷˘◊⁄ÏÙÃÏ÷˘øh√Á◊Â∂±◊Â√˜«Â◊⁄ÏÙ»´øh”–100∂ý◊˘£ª¨F(xi®§n)‘⁄±£¥ÊÕÍ∫√µƒ”–30∂ý◊˘£®∆‰÷–øhºâ(j®™)ŒƒŒÔ±£◊o(h®¥)”–19◊˘£¨ °ºâ(j®™)ŒƒŒÔ±£◊o(h®¥)”–2◊˘£©°£þ@–©◊⁄ÏÙ”⁄√˜ƒ©÷¡«Âπ‚æwƒÍÈgÍë¿m(x®¥)≈dΩ®£¨ ºΩ®ƒÍ¥˙ÈL(zh®£ng)µƒóÓ œœ»ÏÙ÷¡ΩÒ“—”‚400ƒÍ£¨∆‰À¸◊⁄ÏÙΩ®÷˛ƒÍ¥˙÷¡…Ÿ“≤”–130∂ýƒÍ°£óÓ°¢Ö«°¢Õı°¢ Ê°¢Ñ¢ŒÂ–’µƒ0◊∑ƒÊ÷¡Ã∆°¢ÀŒ≥Ø¥˙£¨◊⁄ÏÙ“¿ì˛(j®¥)–’ œÃ√Ãñ(h®§o)∑÷ûÈ°∞«Â∞◊Ã√°±°¢°∞—”¡ÍÃ√°±°¢°∞±˘âÿÃ√°±°¢°∞»˝ª±Ã√°±£ªªÚ“‘ º◊Ê攵ÿ√¸√˚£¨»Á»˝ÈT(m®¶n)áÕı œ°∞ô‘≠ÏÙ°±£ªªÚ“‘ º◊ʬöŒª√¸√˚£¨»Á»˝ÈT(m®¶n)áѢ œ◊⁄ÏÙ-°∞’—”¬å¢Ðä°±°£À¸ÇÉ“‘ŒÔŸ|(zh®¨)åç(sh®™)Ûw∑¥”≥¡Àöv ∑°¢µÿ”Ú°¢ôý(qu®¢n)Œªµ»∏≈õr°£◊⁄ÏÙµƒΩ®÷˛ΩY(ji®¶)òã(g®∞u)ûÈÕ‚≠h(hu®¢n)¥uⶓ‘≈∆ò«ûÈ√Ê£ª◊Û”“…Ωâ¶ûÈÒRÓ^ⶣ¨ ت“∑€É»(n®®i)ⶱ⁄£ª≈∆ò«Ìî≤ø÷ÿÈЬNΩ«£¨÷˜°¢∏±≈∆ò«þBûÈ“ªÛw≥ ŒÂ√ÊÝÓ£ª÷˜≈∆ò«∏þ”⁄∏±≈∆ò«£¨…œ«∂–’ œ°¢Ã√Ãñ(h®§o)ªÚø§Õ˚√˚£ª÷˜°¢∏±≈∆ò«ƒýÀÐ∏°µÒ»ÀŒÔª®ªÐàD£¨≤¢”–å¶(du®¨)¬ì(li®¢n)ï¯(sh®±)”⁄÷˘◊”…œ°£É»(n®®i)ûÈ÷–á¯(gu®Æ)ǘΩy(t®Øng) Ω°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

15°¢¬°¿Ôπ≈Ω®÷˛»∫

°°°°¬°¿Ôπ≈Ω®÷˛»∫¬°¿ÔÀ˘≥«‘´ ºΩ®”⁄√˜∫ÈŒ‰∂˛ ƌƒͣ®1392£©£¨ûÈÕ¡∫ª≥…°£≤ªæ√“ڥ۔ͣ¨≥«â¶∂ýÉAÀ˙°£”¿ò∑(l®®)∂˛ƒÍ£®1404£©≈…ÕÕ±¯èÕ(f®¥)–Þ°£Œ¥é◊”÷ÃÆÀ˙£¨ÃÏÌò‘™ƒÍ£®1457£©‘Ÿ¥Œ–ÞèÕ(f®¥)£¨”√ Ø∆ˆþÖ£¨÷–ÈgÃÓÕ¡∫ªåç(sh®™)°£«ÂÌò÷Œ ƃͣ®1653£©µ⁄»˝¥Œ–ÞèÕ(f®¥)°£µ⁄»˝¥Œ–ÞèÕ(f®¥)µƒ≥«â¶∏þ4√◊£¨œ¬≤ø∫Ò4√◊£¨…œ≤ø∫Ò3√◊£¨÷ÐÈL(zh®£ng)1700√◊°£ñ|ƒœŒ˜±±√Ê∏˜‘O(sh®®)≥«ÈT(m®¶n)“ª◊˘£¨…œ–ÞΩ®≥«ò«°£≥«ò«“≤∑Q(ch®•ng)÷Æπƒò«£¨ûÈÉ…å”0 Ω…ºƒæΩ®÷˛£¨ÀƒΩ«Ôw¬N£¨ÔwΩ«œ¬µı–≈ÔL(f®•ng)‚裨ÔL(f®•ng)∆‚èÑ”(d®∞ng)£¨¬ï“٫¡¡°£ñ|ÈT(m®¶n)√˚°∞«ÂÍñ(y®¢ng)°±£¨ƒœÈT(m®¶n)√˚°∞’˝Íñ(y®¢ng)°±£¨Œ˜ÈT(m®¶n)√˚°∞”≠∂˜°±£¨±±ÈT(m®¶n)È]»˚≤ªÈ_(k®°i)£¨∂¯‘⁄Ç»(c®®)þÖñ|±±Ω«È_(k®°i)“ª±„ÈT(m®¶n)π©≥ˆ»Î°£‘≠ÅÌ(l®¢i)√ø◊˘≥«ÈT(m®¶n)æ˘‘O(sh®®)ÆY≥«£¨º¥É…µ¿ÈT(m®¶n)£¨þM(j®¨n)≥ˆ–Ëπ’ÇÄ(g®®)èù£¨∑Q(ch®•ng)÷Æ°∞¿’ÒRªÿÓ^°±°£¨F(xi®§n)ƒœÈT(m®¶n)∫ÕŒ˜ÈT(m®¶n)þı£¥Ê‘≠ò”£¨∆‰”ýñ|ÈT(m®¶n)÷ª¥Ê“ªµ¿ÈT(m®¶n)°£≥«Õ‚æÚ”–åí4√◊‘Sµƒ◊o(h®¥)≥«∫”£¨¨F(xi®§n)ƒœÈT(m®¶n)Õ‚…–¥Ê”–“ª◊˘ºÐ‘⁄◊o(h®¥)≥«∫”…œµƒ Ø∞ÂòÚ°£Ω¸ƒÍÅÌ(l®¢i)£¨Â\∆¡øhŒƒŒÔ≤øÈT(m®¶n)∞¥á¯(gu®Æ)º“Œƒ°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

16°¢ÍêàAàAƒπ

°°°°ÍêàAàAƒπ√˜ƒ©«Â≥ı√¿≈ÆÍêàAàAƒπ£¨‘·”⁄Àº÷ð≥«ñ|±±38π´¿Ô£¨ΩÒÀÆŒ≤ÊÇ(zh®®n)ÒRº“’Ø™{◊”…Ω¿C«ÚÕπ…œ£¨ƒπ◊˘ñ|≥ØŒ˜£¨ƒýÕ¡∑‚∂—£¨¡¢”–1984ƒÍ≥ˆÕ¡µƒ«Â”∫’˝¡˘ƒÍÎ[–’¬Ò√˚±Æ£¨ƒπÈT(m®¶n)±Æ√Ê“ª∑Ω£¨±Æ…w“ªâK£¨◊ÛÈÐ÷˘“ªòO°£±Æ√Ê∏þ0.73√◊£¨åí0.48√◊°£ÍéøÄ댃 «£∫π œ»Â˛Ö«ÈT(m®¶n)¬ô œ÷ÆƒπŒªœØ°£–¢ƒ–Ö«Ü¢»A£¨œ±Õø œ¡¢°£–¢åOƒ– À˝à°¢ΩУ¨óÓ œ£ª‘¯åO¥ÛΩõ(j®©ng)°¢ºÉ£ª–¢–˛åO≥Øþ_(d®¢)°¢þx°¢ø˝°¢’˛°¢≠t°¢π°¢œý°¢Éx°£ª «Â”∫’˝¡˘ƒÍöq¥ŒŒÏ…Í÷Ÿ∂¨º™»’°£ì˛(j®¥)øº£¨ÍêàAàAƒπ±Æ…œõ](m®¶i)”–÷±ï¯(sh®±)’Ê√˚£¨œµå¶(du®¨)Õ‚±£√Ð∂¯Î[÷M°£∞¥Ö« œ√Ðǘ‘∆£∫°∞Ö«ÈT(m®¶n)°±∂˛◊÷£¨∞µ÷∏ÍêàAºÆÿûÃK÷ð£¨å¶(du®¨)Õ‚ΩÁπ´È_(k®°i)Ñt·åûÈÖ«º“°£ π”√°∞¬ô°±◊÷∫Ü(ji®£n)ªØ◊÷£¨“Ú°∞ÍêàAàA±æ–’–œ£¨¡˘öq∫Û∏˙÷¯“Ã∏∏–’Íê°±°£°∞–œ°±”–”“∂˙≈‘£¨°∞Íê°±œµ◊Û∂˙≈‘£¨°∞¬ô°±◊÷Îp∂˙¥˙±ÌÍê∫Õ–œÉ…–’°£“ª◊÷Îp¡x£¨œ¬∞ÎΩÿ°∞Îp°±◊÷£¨π≈ÛwûÈ°∞�°±£¨…œ∞ÎΩÿûÈÎp°∞º—°±◊÷≈c∫√Õ¨£¨°∞°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

17°¢∫Õ∆Ω¥Â≈f÷∑

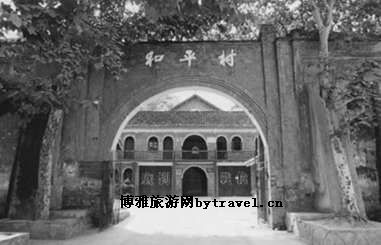

°°°°ÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)°∞∫Õ∆Ω¥Â°±≈f÷∑£¨º¥°∞á¯(gu®Æ)√Ò’˛∏ÆÐä’˛≤øµ⁄∂˛»’∑˝ ’»ðÀ˘£®‘⁄»A»’±æ»À√Ò∑¥ë(zh®§n)∏Ô√¸Õ¨√Àï˛(hu®¨)ÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)∫Õ∆Ω¥Âπ§◊˜ÍÝ(du®¨)£©°±≈f÷∑£¨‘≠ûÈá¯(gu®Æ)√Ò’˛∏ÆŸF÷ð °µ⁄∂˛ƒ£∑∂±O(ji®°n)™z£¨’ºµÿ√Ê∑e6422∆Ω∑Ω√◊£¨ñ|Œ˜åí77√◊£¨ƒœ±±ÈL(zh®£ng)83.4√◊£¨‘∫â¶∏þ8√◊£¨’˝ÈT(m®¶n)≈RΩ÷£¨”…«∞‘∫∫Õ∫Û‘∫ΩM≥…£¨”–Þkπ´ò«°¢–l(w®®i)±¯ “°¢∂YÃ√°¢çèò«µ»Ω®÷˛°£“Ú°∞∫Õ∆Ω¥Â°±æþ”–÷ÿ“™µƒ∏Ô√¸öv ∑“‚¡x∫Õá¯(gu®Æ)ÎH”∞Ì루2006ƒÍ5‘¬±ªá¯(gu®Æ)Ñ’(w®¥)‘∫π´≤ºûÈ»´á¯(gu®Æ)÷ÿ¸c(di®£n)ŒƒŒÔ±£◊o(h®¥)ÜŒŒª°£°∞∫Õ∆Ω¥Â°± «øπ»’ë(zh®§n)Ýé(zh®•ng)ïr(sh®™)∆⁄á¯(gu®Æ)√Ò’˛∏ÆÐä’˛≤øµ⁄∂˛∑˝Ãî ’»ðÀ˘µƒÑe√˚°£1938ƒÍ2‘¬≥…¡¢”⁄∫˛ƒœ≥£µ¬˚}ÍP(gu®°n)£¨÷˜“™ÍP(gu®°n)—∫÷–á¯(gu®Æ)ƒœ∑Ωë(zh®§n)àˆ(ch®£ng)…œ∑˝´@µƒ»’Ðä∑˝Ãî°£ÎS÷¯ë(zh®§n)æ÷µƒ◊ɪأ¨∫Ûþw÷¡∫˛ƒœ≥Ωœ™£¨1938ƒÍ12‘¬þw÷¡ŸF÷ðÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)£¨1944ƒÍ11‘¬þwÕ˘÷ÿëc∞Õøh£¨1946ƒÍ4‘¬≥∑‰N(xi®°o)£¨‘⁄ÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)µƒïr(sh®™)ÈgÈL(zh®£ng)þ_(d®¢)¡˘ƒÍ÷Ææ√°£µ⁄∂˛∑˝Ãî ’»ðÀ˘‘⁄ÊÇ(zh®®n)þh(yu®£n)∆⁄Èg£®1938ƒÍ12‘¬°™°™1944ƒÍ11‘¬£©°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

18°¢ ˆ∂¥™ö(d®≤)÷˘πƒò«

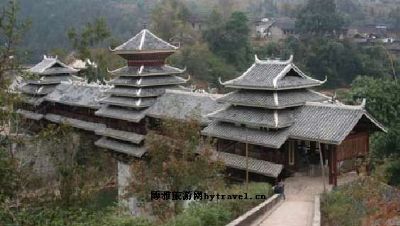

°°°°™ö(d®≤)÷˘πƒò«£¨À◊∑Q(ch®•ng)°∞¨F(xi®§n)–«ò«°±°¢°∞…ºò‰(sh®¥)πƒò«°±,‘⁄æý¿Ë∆Ωøh≥«39π´¿Ôµƒ ˆ∂¥œ¬’Ø£¨Õ‚”^≈c∆‰À¸πƒò«“ª÷¬£¨ûÈ∆þå”ÈÐÀƒΩ«îĺ‚Ì√ÐÈÐ ΩƒæΩY(ji®¶)òã(g®∞u)Ω®÷˛£¨’ºµÿ√Ê∑e53£Æ3∆Ω∑Ω√◊£¨∏þ15£Æ6√◊°£œýÇ˜Ω®¥Â÷Æ≥ıæÕΩ®”–™ö(d®≤)÷˘πƒò«°£¨F(xi®§n)‘⁄µƒ™ö(d®≤)÷˘πƒò«Ω®”⁄1921ƒÍ£¨À¸ «¿Ë∆Ωøhæ≥É»(n®®i)ÉH”–µƒ“ª◊˘™ö(d®≤)÷˘πƒò«£¨±£¥ÊÕÍ∫√°£‘ìò«π≤5唣¨∏þºs12√◊£¨≥ ÀƒÈÐÈw°£≥˝µ⁄“ªå”ûÈ¡À…Ï’π∫Õ—b–Þ¡¢”–ìŒ÷˘“‘Õ‚£¨’˚ÇÄ(g®®)πƒò«÷ª”…“ª∏˘÷±èΩ50¿Â√◊◊Û”“µƒ÷–÷˘÷ß쌰£÷–÷˘÷±¡¢”⁄πƒò«÷–—Σ¨÷±…ÏÌî∂À°£èƒÕ‚”^ø¥£¨”…œ¬÷¡…œ÷å”øs–°£¨–Œ≥……œœ¬ÈÐå”ØB–ŒÝÓ£¨≈c∂ý÷˘πƒò«üo(w®≤)Æ꣪èƒò«É»(n®®i)”^ø¥£¨“‘÷–÷˘ûÈ÷––ƒ£¨¥Û–°≤ª“ªµƒË ∆¨–±¥©*Ã◊£¨øvôMΩªÂe(cu®∞)”⁄÷–÷˘£¨ π∆‰¬ì(li®¢n)≥…“ªÛw£¨–ŒÀ∆Ç„ÝÓ°£ò«É»(n®®i)µÿª˘÷–Èg‘O(sh®®)”–ªÃ¡£¨÷Ð?ch®•)˙î[Àƒ∏˘ÈL(zh®£ng)µ °£ŸF÷ð¿Ë∆Ω, «»´á¯(gu®Æ)◊Ó¥Ûµƒ∂±◊Âæ€æ”øh,∂±◊Â’º»´øh»Àø⁄µƒ60%“‘…œ°£πƒò« «∂±’ØàF(tu®¢n)ΩY(ji®¶)º™œÈµƒœÛ’˜,≈dÕ˙µƒ°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

19°¢érÈT(m®¶n)Àæ≥«‘´

°°°°érÈT(m®¶n)Àæ≥«‘´érÈT(m®¶n)Àæ≥«‘´Œª”⁄¸S∆Ωøhñ|ƒœ…ΩÑP£¨≈cøh≥«÷±æÄæýÎx29π´¿Ô£¨≈˛þB¸S°¢ ©°¢≈_(t®¢i)3øh£¨µÿÃé«ÂÀÆΩ≠∫Ωþ\(y®¥n)“™õ_£¨“¿…Ω√ÊΩ≠£¨–ŒÑð(sh®¨)ÎU(xi®£n)æ˛°£«Â«¨¬°ƒÍÈg÷˛ Ø≥«”⁄¥À£¨‘O(sh®®)∞—øÇ1ÜT£¨±¯71√˚°£”– ¬ø…ÎSïr(sh®™)÷’{(di®§o)∏˜±§ÕÕÐ䣨ûÈ«Â’˛∏Æøÿ÷∆«≠ °ñ|ƒœ“™»˚£¨ « °ºâ(j®™)ŒƒŒÔ±£◊o(h®¥)ÜŒŒª°£‘ì≥«∆Ω√Ê≥ »˝Ω«–Œ£¨≥«‘´“‘«ý Øæ´∆ˆ£¨÷ÐÈL(zh®£ng)1633√◊£¨∏þ3.33√◊£¨∂‚â¶∏þ1.33√◊°¢∫Ò2.67√◊°£â¶ÌîШ“‘¡œ Ø£¨…œœ¬∞≤∆ˆâ¶∂‚°£‘O(sh®®)”–ñ|°¢ƒœ°¢Œ˜3◊˘≥«ÈT(m®¶n)°£±±√Êøø…Ω£¨≥«â¶Ìò…ΩÑð(sh®¨)—”…Ï∂¯…œ£¨”⁄∏þÎU(xi®£n)Ãéòã(g®∞u)÷˛≈⁄≈_(t®¢i)3◊˘£¨≥«ÈT(m®¶n)”–ò«£¨≈⁄≈_(t®¢i)”–∑ø£¨øøΩ≠þÄΩ®”–ÀÆÍP(gu®°n)2◊˘°£œÃÿSŒÂƒÍ£®1855ƒÍ£©»˝‘¬≈_(t®¢i)π∞£®≈_(t®¢i)Ω≠£©√Á◊»À√Ò‘⁄èà–„√ºµƒÓI(l®´ng)åß(d®£o)œ¬∑¥«Â∆¡x∫Û£¨ŸF÷ð—≤ì· YŒµþh(yu®£n)º±¡Óπ≈÷ðÕ¨÷™≈̻ͨ|£¨˝à¿Ô÷™øhÍêÿπï¯(sh®±)°¢ÑP¿ÔÝI(y®™ng)∂ºÀæ ¢–Þ÷æµ»£¨œ»∫Û¬ ±¯µΩérÈT(m®¶n)Àæ∑¿ ÿ°£ŒÂ‘¬÷–—Æ£¨èà–„√º¬ √Á◊Â∆¡xÐä2»f(w®§n)”ý»Àá˙π•érÈT(m®¶n)À棨îµ(sh®¥)¥ŒþM(j®¨n)π•°≠°≠[‘îºö(x®¨)]

°°°°1934ƒÍ12‘¬14»’£¨ºtÐäÈL(zh®£ng)’˜Ωõ(j®©ng)¿Ë∆Ω£¨18»’¸h÷–—Î’ŸÈ_(k®°i)ÈL(zh®£ng)’˜Õæ÷–µƒµ⁄“ª¥Œ÷–—Î’˛÷Œæ÷ï˛(hu®¨)◊h£¨ ∑∑Q(ch®•ng)¿Ë∆Ωï˛(hu®¨)◊h°£ï˛(hu®¨)◊høœ∂®¡À√´ù…ñ|Œ˜þM(j®¨n)ŸF÷𵃒˝¥_÷˜èࣨ◊˜≥ˆ¡À°∂ÍP(gu®°n)”⁄‘⁄¥®«≠þÖΩ®¡¢–¬∏˘ì˛(j®¥)µÿµƒõQ∂®°∑°£ï˛(hu®¨)÷∑ûÈ“ª◊˘√˜«Âïr(sh®™)∆⁄Ω®÷˛£¨Œª”⁄ŸF÷ð °ñ|ƒœ≤øµƒ¿Ë∆Ωøh≥«É»(n®®i)≈f≥«Ö^(q®±)‘≠∫˙òsÌòÃñ(h®§o)µÍ‰ÅÉ»(n®®i)°£¨F(xi®§n)’˝ÈT(m®¶n)ôMÿ“µƒ°∞¿Ë∆Ωï˛(hu®¨)◊hï˛(hu®¨)÷∑°±é◊ÇÄ(g®®)◊÷ûÈ‘≠á¯(gu®Æ)Ñ’(w®¥)‘∫∏±øÇ¿Ì-Õ¨÷æÓ}åë(xi®ß)°£ï˛(hu®¨)÷∑ûÈ“ª◊˘µ‰–Õµƒ√˜«ÂΩ®÷˛£¨èƒ¥ÛÈT(m®¶n)þM(j®¨n)»Î∫Û£¨“¿¥Œûȵ⁄“ªþM(j®¨n)°¢ÃÏæÆ°¢µ⁄∂˛þM(j®¨n)∫Õ∫Û‘∫°£µ⁄“ªþM(j®¨n)¨F(xi®§n)ûÈµΩ¥ÀÖ¢”^þ^(gu®∞)µƒ√˚»ÀÓ}◊÷º∞’’∆¨’π”[èd°¢µ⁄∂˛þM(j®¨n)◊ÛûÈ°∞ºtÐ䌃ŒÔÍê¡– “°±∫Õ°∞-◊° “°±£¨”“”–°∞¿Ë∆Ωï˛(hu®¨)◊hÍê¡– “°±°¢°∞-◊° “°±∫Õ°∞öv ∑àD∆¨Íê¡– “°±°£°∞¿Ë∆Ωï˛(hu®¨)◊hï˛(hu®¨)÷∑°±”⁄1984ƒÍ12‘¬18»’£®ï˛(hu®¨)◊h’ŸÈ_(k®°i)50÷Ѓͺo(j®¨)ƒÓ»’£©’˝ Ωå¶(du®¨)Õ‚È_(k®°i)∑≈£¨√øƒÍºs”–÷–Õ‚Ö¢”^’þ»f(w®§n)”ý»À°£‘¯µΩ¥ÀÖ¢”^þ^(gu®∞)µƒ”–¨F(xi®§n)0øÇï¯(sh®±)”õ°¢á¯(gu®Æ)º“÷˜œØ-£¨÷¯√˚Ðä¬√◊˜º“°¢°∂µÿ«Ú°≠°≠[‘îºö(x®¨)]