،،،،حIحKڈRشع´َءضàl(xi¨،ng)µؤخ؛¼زاf£¬ص¼µطأو·eز»®€¶à£¬صµî¼´éحIحKµî£¬×ّ±±³¯ؤد£¬–|خ÷éL9أ×£¬ؤد±±Œ’5.9أ×£¬éشھ´ْكzک‹،£ئنأوŒ’بég£¬كMةîخه´ھ£¬ءù™_ا°éـشOہب£¬†خéـ‘زة½ي”،£¶·¹°خه²بëpدآ°؛£¬ئ½ةي؟ئأ؟égز»”€£¬أ÷égئ½ةي؟ئ³ِ45،مذ±¹°£¬رbذق²»´و،£éTé¹صضذ‘زء¢ت½طزî~£¬ةدسذ،°حIحKµî،±×ضکس،£ہبضùةدسذئلŒ‘µؤé؛آ“(li¨¢n)ƒة¸±،£ئنز»é£؛،°أّ»بدجكh±ـب؛¸èت¥µآ£¬َ±ظ\±M“²ط¹²ˆَةٌ¶÷£¬،±ئن¶é£؛،°½èؤàإ¼½âخء؟ة·ِ¼ھ‘c£¬ظ‡ةٌى`ضًزكؤـ±£ئ½°²،£،±صµî×َ‚بéس^زôµî£¬ëmب»شىذحسذذ©؛†آھ£¬ض»تاƒةأ×زٹ·½µؤز»‚€´uئِ¸G¶´£¬…sح¸³ِز»¹ةکم×¾ض®ڑâ،£“،¶لئ؟hض¾،·فd£؛،°°ثدڈR£¬ز»أûحIحKڈR£¬شع؟hضخؤدت®خهہïخ؛¼زاf،£½ً´َ¶¨³ُ£¬زطبثسخح꽨£¬؛َغـ£¬ضءصشھؤêذقڈح،£أ÷؛éخن،¢؛ëضخégدب؛َضطذق،£³çµخهؤ꣬ضھ؟hàچھڑڈحشظذآض®£¬´ْسذس›ت¯،£،±ءيس›سذ£؛،°„¢أحŒ¢ـٹڈR£¬شعخ؛¼زاf°ثدڈRƒب£¬إc°ثدةٌح¬بص¼ہ،£،±،،[ش”¼ڑ]

ذأضفتذخؤخï¹إغE½é½B

ة½خ÷ت، خهإ_؟h ´ْ؟h شئ½تذ ذأ¸®…^(q¨±) ·±ضإ؟h Œژخن؟h ¶¨ده؟h ةٌ³ط؟h خهص¯؟h ؛ساْ؟h ل³چ¹؟h ئ«êP؟h ىoک·؟h ±£µآ؟h ذأضفتذخؤخï¹إغE ذأضفتذ¼tة«آأسخ ذأضفتذأûبث¹ت¾س 4A¾°…^(q¨±) ذأضفتذت®´َ¾°üc ب«²؟ ذأضفتذجط®a ذأضفتذأہت³ ذأضفتذµطأû¾W ذأضفتذأûبث [زئ„س°و]

81،¢رمéTêP±¤

،،،،رمéTêP±¤£¬خ»سع´ْ؟hرمéTêPرمéTêP´هضذ،£ئ½أو³ت²»زژ(gu¨©)„tذخ£¬ؤد±±Œ’¼s200أ×£¬–|خ÷éL¼s500أ×£¬¬F(xi¨¤n)´و–|‰¦ڑˆéL¼s200أ×£¬ خ÷‰¦ڑˆéL¼s250أ×£¬ؤد‰¦ڑˆéL¼s300أ×£¬±±‰¦ڑˆéL¼s50أ×،£»ùŒ’4.5~5أ×£¬ي”Œ’0.5~3أ×£¬ڑˆ¸ك0.5~6أ×،£‰¦َwéحء،¢ت¯،¢´u»ىض£¬حâ‚ب°ü´u،£سذ–|،¢±±¶×ù³اéT£¬–|³اéT´uب¯ي”£¬¹°ƒب‚ب¸ك4.4أ×£¬حâ‚ب¸ك¼s5.2أ×£¬éTµہƒب‚بŒ’¼s3.4أ×£¬حâ‚بŒ’¼s4.5أ×£¬كMةî21أ×،£°ü´u،¢»ùت¯¾م´و£¬ؤدéTî~•ّ،°جىëU،±¶×ض،£±±éT´uب¯ي”£¬¹°ƒب‚ب¸ك¼s5أ×£¬حâ‚ب¸ك¼s4.2أ×£¬éTµہŒ’¼s3.3أ×£¬كMةî¼s21أ×£¬°ü´u،¢»ùت¯¾م´و£¬éTî~•ّ،°µطہû،±¶×ض،£±±³اéTحâشOز»®Y³ا£¬–|±±دٍé_ز»³اéT¶´£¬ڑˆ´و²؟·ض–|‰¦£¬ئنسà‰¦َwںo´و،£رمéTêPêP³اƒب¬F(xi¨¤n)ںoبث¾س×،،£Œظأ÷´ْكz´و،£2001ؤê6شآ£¬‡ّ„صش؛¹«²¼éب«‡ّضطücخؤخï±£×o†خخ»،£(ƒببفصھ×ش(،¶ذأضفخؤ،،[ش”¼ڑ]

82،¢خهإ_ة½اه›ِثآ

،،،،خهإ_ة½اه›ِثآ£¬خ»سعضذإ_ؤدحكڈS´ه–|±±µؤاه›ِ¹ب£¬¾àإ_‘رو‚(zh¨¨n)¼s15ا§أ×£¬ثآƒبزٍسذضّأûµؤخؤتâت¥غE،°اه›ِت¯،±¶ّµأأû،£¬F(xi¨¤n)½ٌµؤاه›ِثآ£¬تا20تہ¼o90ؤê´ْ؛َئع£¬سةدم¸غüS»فانإ®ت؟µب»IظY،¢ة½خ÷ت،خؤخï¾ض¹¤ث‡أہذg´َژں؛ْمyسٌشOس‹ت©¹¤ضط½¨µؤز»×ùذآثآ،£“،°اه›ِة½ض¾،±فd£¬´ثثآصطسع±±خ؛ذ¢خؤµغرسإd¶ؤêضءج«؛حت®ئكؤêég£¨472-493£©،£جئ´ْ•r£¬ثüتاجو‡ّذذµہµؤو‚(zh¨¨n)‡ّµہˆِ،£جئ´ْڑvشھؤ꣨766£©£¬²»؟صب²طأـ×عµہˆِ،£اها¬آ،ؤêég£¬ثآسضصûRز»ذآ£¬زژ(gu¨©)ؤ£؛ê´َ،£أٌ‡ّؤêégشظ¶ب”U½¨£¬،°خؤ¸ï،±•rئع£¬صû×ùثآڈR×÷éأشذإ®aخï¶ّ±»ڑ§£¬خ©جىةْض®اه›ِت¯ةذ´و،£اه›ِت¯تااه›ِثآµؤدَص÷£¬خؤتâئذث_شّسعاه›ِت¯ةدضv½›صf·¨£¬زٍ´ثز²·Q،°آüتâ´²،±اه›ِثآ×ّ–|³¯خ÷£¬°´ضذ‡ّ‚÷½y(t¨¯ng)µؤضذفSŒ¦·Q¸ٌ¾ض²¼ضأ£¬ضذفS¾€ةدسذخهŒس´َµî£¬¶Uجأ،¢إنµî×َسزŒ¦·Q£¬اه›ِ¹إضأسعثآضذ£¬²¼¾ض‡ہض”£¬ض÷´خ·ضأ÷،£،،[ش”¼ڑ]

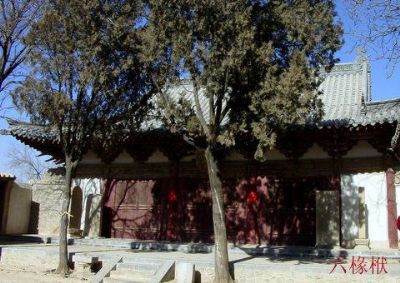

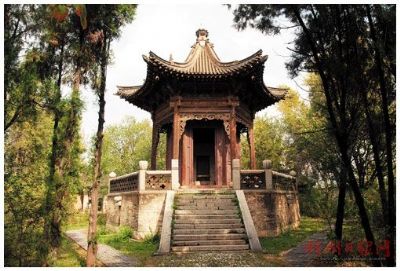

83،¢ظZاf؛鸣ثآ

،،،،ظZاf؛鸣ثآ£¬خ»سعشئ½تذéLء؛œدو‚(zh¨¨n)ظZاf´ه±±ة½رü،£×ّ±±³¯ؤد£¬–|خ÷éL46أ×£¬ؤد±±Œ’46أ×£¬ص¼µطأو·e2116ئ½·½أ×،£ثآڈRت¼½¨ؤê´ْ²»ش”،£³ة»¯°ثؤê(1472)½¨ء_hµî£¬اه´ْŒزسذضطذق£¬¬F(xi¨¤n)´و½¨ضéأ÷اهكzک‹،£¶كMش؛²¼¾ض£¬ضذفS¾€½¨سذة½éT،¢´َ·ًµî،¢êPµغµî£¬ƒة‚ب·ض„e½¨سذçٹکا،¢ء_hµî،¢éگحُµî،¢ک·کا¼°س^زôµîµب،£ة½éTأوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬ضطéـ‘زة½ي”;ء_hµî،¢éگحُµî¾ùأوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬ا°éـشOہب£¬†خéـ‘زة½ي”£»´َ·ًµî×ّ±±دٍؤد£¬ت¯إ_»ù£¬كMةîخه´ھ£¬خه²ب¶·–ي£¬ا°éـشOہب£¬†خéـ‘زة½ي”£¬ء؛¼ـî}س›´َأ÷بfڑvت®ثؤؤê(1586)ضطذق،£ثآƒبçٹکا‘ز’ى´َأ÷³ة»¯خهؤê(1469)èTشىèFçٹ1؟ع،£ش؛ƒبسذبfڑv¶ت®ثؤؤê(1596)ضطذق·ًµî±®؛حجى†¢ئكؤê(1627)ضطذقث®ê‘ت¥دٌ±®¸÷ز»ح¨،£2005ؤ꣬شئ½تذبثأٌص¸®¹«²¼é؟h(تذ)¼°خؤخï±£×o†خخ»،£ƒببفصھ×ش(،¶ذأضفخؤخïثCفح،·،£،،[ش”¼ڑ]

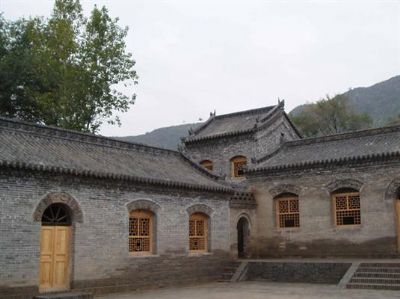

84،¢ضـçé¹ظغ،

،،،،ضـçé¹ظغ،£¬خ»سع´ْ؟hةدً^و‚(zh¨¨n)–|ؤد½ض´هضـ¼زدï11ج–،£“،¶´ْ؟hض¾،·فd£¬ضـçé(1887-1972)£¬×ض×سء؛£¬´ْ؟hٌRص¾´هبث،£اه¹â¾wبت®ؤê(1904)؟¼بëج«شê‘ـٹذ،ŒW£¬اه¹â¾wبت®ثؤؤê(1908)±»±£ثحµ½±±¾©اه؛سو‚(zh¨¨n)ê‘ـٹµعز»ضذŒW£¬اهذû½y(t¨¯ng)بؤê(1911)£¬»طج«شإcة½خ÷ذآـٹ86کثکث½y(t¨¯ng)éگهaة½ةج×hئًءx،£1927ؤêبخéگهaة½²؟إع±ّث¾ء1928 ؤêبخ•xـٹ؟‚…¢×h£¬1949ؤêشع±±ئ½ح¶ص\£¬1952ؤêبخءضکI(y¨¨)²؟Œ£†T£¬1956ؤêبخة½خ÷ت،ص…f(xi¨¦)خ¯†T£¬1972ؤê²،¹ت،£¹ظغ،½¨سع1930ؤê،£×ّ±±دٍؤد£¬ص¼µطأو·e3996ئ½·½أ×،£¶كMش؛آن²¼¾ض£¬ضذفS¾€ةد½¨سذؤد·؟،¢ك^ڈd؛حص·؟(¶Œسé²ط•ّکا)£¬ƒة‚بééTکا،¢–|خ÷إن·؟¼°¶ْ·؟£¬¾ùéس²ة½ي”´uؤ¾½Yک‹،£ش؛خ÷شO»¨ˆ@£¬½¨ءù½اح¤1×ù،£2007ؤ꣬ذأضفتذبثأٌص¸®¹«²¼éتذ¼‰خؤخï±£×o†خخ»،£(ƒببفصھ×ش(،¶ذأضفخؤخïثCفح،·)،،[ش”¼ڑ]

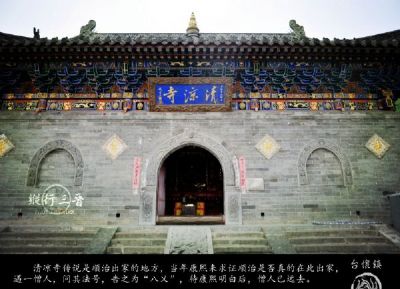

85،¢شئ½حIحKڈR

86،¢شئ½»فْثآ

،،،،•r´ْ£؛أ÷ضءاهµطض·£؛ة½خ÷ت،شئ½تذ–|±±15¹«ہï¾ڑ¼زچڈ´هشئ½»فْثآخ»سعشئ½تذ–|±±µؤضذê–àl(xi¨،ng)¾ڑ¼زچڈ´هƒب£¬¾àتذ…^(q¨±)¼s10ا§أ×،£ثآڈR„“(chu¨¤ng)½¨سعجئ£¬ضط½¨سعثخ£¬أ÷اهذقفف،£¬F(xi¨¤n)´وض÷َw½¨ضخؤتâµîéأ÷´ْ½¨ض£¬ئنسàéاه´ْ½¨ض،£صû‚€ثآش؛×ّ±±³¯ؤد£¬؟‚َwئ½أو³تéL·½ذخ²¼¾ض£¬ص¼µطأو·e¼s3600ئ½·½أ×،£ثآƒبضذفS¾€ةد¬F(xi¨¤n)´وخؤتâµî،¢ؤدµî£¬ƒة‚بé–|خ÷إنµî؛حçٹکا£¬ءي´وت¯±®5ح¨،£خؤتâµîتا»فْثآµؤصµî£¬أوŒ’خهégح¨Œ’13.83أ×£¬كMةîبégئك¼ـح¨ةî12.02أ×£¬†خéـذھة½ي”£¬اà»زح²°هحكخفأو،£éـدآ¶·–يخه²بëp°؛£¬°؛×ى¸ك؛ٌ£¬صذؤبضط–ي£¬½ا؟ئ³ِ´î½اô[î^°؛،£ئ½ةي؟ئشعأ÷ég؛ح´خég¸÷سأ1”€£¬أ÷égئ½ةي؟ئ³ِذ±–ي،£µîƒبسأœpضù،¢زئضùشى£¬سذ½ًشھ•rئعµؤجطüc£¬µ«²وتضµبجژذخضئزر²»شçسعشھ´ْ،£µîƒبصضذشO´َ·ًإ_£¬·ًإ_ةد¬F(xi¨¤n)´وخؤتâئذث_،¢تجإ®،¢-،¢ح¯×سµب²تثـ;·ًإ_ƒة‚بؤ¾éwƒبسذز»°ظخهت®ئك×ًؤ¾µٌ;ƒب±عہL،،[ش”¼ڑ]

87،¢لئê–³اض·

،،،،خ»سعشئ½تذ…^(q¨±)20¹«ہïجژµؤلئê–¹إ³ا£¬شO؟hضخڑvت·¾أكh،£ڈؤخ÷•x‘رµغسہ¼خثؤؤê(310)é_ت¼½¨ضألئ³ا£¬ز»ض±µ½¹«شھز»ا§¾إ°ظخهت®°ثؤêض¹£¬ڑv•réLك_1648ؤê،£ئنڑvت·ـ‰غE飬سہ¼خؤ©(313)؟hڈU£¬éُr±°×هîIµط،£–|•xشھإd¶ؤê(410)ڈحضأ؟h£¬¹عأûت¯³ا؟h£¬ë`Œظذمبف؟¤،£خن¶¨ثؤؤê(457)ضألئضفسعت¯³ا£¬îIڈV°²،¢سہ¶¨،¢½¨°²ب؟¤،£±±ضـسضڈحت¯³ا؟h،£ثهé_»تت®ؤê(591)¸ؤéئ½؟ـ؟h£¬ŒظرمéT؟¤،£جئط‘س^³ُ£¬لئ؟hŒظ؛س–|µہ´ْضف¹ـ£¬شھ³ُضألئة½ـٹ،£ج«×وت®ثؤؤê(1220)ةéلئضف£¬Œظ¼½Œژآ·،£ضءشھبؤê(1266)Œظج«ش¸®،£أ÷؛éخن°ثؤê(1375)Œظج«ش¸®´ْضف¹ـ،£اهس؛ص¶ؤê(1724)ض±ë`´ْضف£¬بش·Qلئ؟h،£أٌ‡ّŒظرمéTµہ£¬زà·Qلئ؟h،£؟¹‘ً(zh¨¤n)•rئع£¬لئ؟hشّ°´ج«ح¬£¨ج«ش،ھ،ھ´َح¬£©¹«آ··ضé–|خ÷لئ؟h،£½â·إ؛َضء1958ؤêبثأٌص¸®بششO؟hضخسع´ث£¬زàأûلئ؟h،£،،[ش”¼ڑ]

88،¢ءôؤî´َثآ

،،،،ءôؤî´َثآ£¬خ»سع¶¨ده؟h؛êµہو‚(zh¨¨n)ءôؤî´هضذ،£×ّ±±دٍؤد£¬–|خ÷éL¼s43أ×£¬ؤد±±Œ’¼s55أ×£¬ص¼µطأو·e¼s2365ئ½·½أ×،£„“(chu¨¤ng)½¨ؤê´ْ²»ش”£¬´َأ÷جىيکئكؤ꣨1463£©£¬ا¬آ،بت®خهؤ꣨1770£©¾ùسذذقفف£¬¬F(xi¨¤n)´وéاه´ْ½Yک‹،£ز»كMش؛آن²¼¾ض£¬رطضذفS¾€½¨سذا°µî،¢صµî£¬ƒة‚بé–|خ÷إنµî£¬خ÷ؤد½اسذ‘ٍإ_ز»×ù،£¬F(xi¨¤n)´وصµîء؛¼ـإ¤اْ׃ذخ£¬أوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬خه™_¼ـ½Yک‹£¬†خéـ‘زة½ي”£¬ب²ب†خ°؛¶·–ي£»ا°µîة½‰¦é؛َ½¨،¢ا°µîأوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬ا°شOہب£¬خه™_¼ـ½Yک‹£¬†خéـ‘زة½ي”£¬ƒبة½‰¦ب½اجژسذبثخï،¢„سخï±ع®‹¼s5ئ½·½أ×£»‘ٍإ_أوŒ’بég£¬كMةîءù´ھ£¬†خéـ¾يإïي”£»ثآƒب´وسذاهµہ¹â¶ت®ثؤؤ꣨1844£©،¢ح¬ضخ°ثؤ꣨1869£©ضطذق·ًµî±®س›؛حضطذقصوبفثآˆحُثآ±®س›2ح¨،£2003ؤ꣬¶¨ده؟hبثأٌص¸®¹«²¼é؟h¼‰خؤخï±£×o†خخ»،£ƒببفصھ×ش(،¶ذأضفخؤخïثCفح،·،£،،[ش”¼ڑ]

89،¢ؤدبم°ثآ·ـٹ؟‚²؟إfض·

،،،،1937ؤê10شآدآر®£¬°ثآ·ـٹ؟‚²؟ëxé_خهإ_ة½…^(q¨±)£¬é_¸°ج«ذذة½،£°ثآ·ـٹ؟‚²؟×ك؛َ£¬آ™کsصéءôدآ½¨ء¢•x²ى¼½ـٹ…^(q¨±)،£¬F(xi¨¤n)شعإ_‘رزشؤد15¹«ہïµؤ½ًچڈژىك€±£ءôضّ•x²ى¼½ـٹ…^(q¨±)؟‚ث¾ءî²؟إfض·،£ؤدبم°ثآ·ـٹ؟‚²؟إfض·خ»سعخهإ_؟hؤدبم´ه،£1937ؤê،°ئكئك،±تآ׃؛َ£¬°ثآ·ـٹ؟‚²؟شع-؟‚ث¾ءîآتîIدآسع9شآ22بصµ½ك_خهإ_؟h؛سك…´ه£¨½ٌŒظ¶¨ده£©،£زîبص£¬µ½ك_خهإ_؟h³ا،£خهإ_؟hإeذذءثڑgس´َ•،£-شع•ةد×÷ءثضطزھضvش’£¬êUتِءث؟¹بص¾ب‡ّت®´َ¾VîI،£®”بصدآخ磬؟‚²؟ٌvؤدبم´ه،£-؛حإيµآ‘رµبح¬ض¾شعك@ہï‘ً(zh¨¤n)¶·40سàجى£¬ثû‚ƒژحضْµط·½½¨üh½¨ص£¬„“(chu¨¤ng)½¨ءثخهإ_سخ“ôê ،£ز»¶¾إژںشّآ·¾سخهإ_–|ز±و‚(zh¨¨n)£¬ز»¶¾إژں¸±ژںéL-»طµ½¾أ„eµؤ¹تàl(xi¨،ng)£¬شع–|ز±مûê–ŒWجأ×÷ءث؟¹بص¾ب‡ّµؤرفضv،£؛َپي£¬¾حشعؤدبم´هض¸“]ءثضّأûµؤئ½ذحêPز¹زuê–أ÷±¤بصـٹ™Cˆِµب‘ً(zh¨¤n)زغ،£2013ؤê5شآ£¬ؤدبم°ثآ·ـٹ؟‚²؟إfض·±»ءذéµعئكإْب«‡ّضطücخؤخï±£×o†خخ»،£،،[ش”¼ڑ]

90،¢°×زآµî

،،،،°×زآµîخ»سعئ«êP؟hذآêPو‚(zh¨¨n)خ÷êP´ه°ظµطئ؛،£×ّ±±³¯ؤد£¬ؤد±±éL49.2أ×£¬–|خ÷Œ’36.5أ×£¬ص¼µطأو·e1795.8ئ½·½أ×،£“ڈRƒب¬F(xi¨¤n)´و±®س›فd£¬ت¼½¨سعأ÷³ة»¯ئكؤê(1471)£¬اهµہ¹â¶ت®بؤê(1843)،¢¹â¾wءùؤê(1880)¶à´خ¾Sذق£¬¬F(xi¨¤n)´و½¨ضéاه´ْكzک‹،£¶كMش؛آن²¼¾ض£¬ضذفS¾€½¨سذجىحُµî،¢°×زآµî£¬ƒة‚ب½¨سذ–|خ÷إنµî،¢¶ْµî،£°×زآµî鶌سکاéwت½½¨ض£¬أوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬†خéـس²ة½ي”;µ×Œس¸G¶´¼سؤ¾½Yک‹ا°éـ£¬–|خ÷ƒة‚ب¸÷سذ´uب¯¶ْ¸G¶؟×£¬ةدسذؤ¾½Yک‹¾يإïس²ة½ي”کاéw¸÷¶ég£¬–|خ÷ƒة‚بشOسذ´uت¯ئِإ_ëA،£–|خ÷إنµî¸÷خهég£¬¾ùéس²ة½ي”،£جىحُµîأوŒ’بég£¬كMةîءù´ھ£¬‘زة½ي”£¬ƒة‚بسذ´uب¯±مéT،£–|‚بسذإنµî¶U·؟ءùég£¬خ÷‚بسذإنµî¶U·؟ئكég£¬¾ùéس²ة½ي”،£–|خ÷سذ¶ْµî£¬ا°سذت¯±®ءùح¨،£2007ؤ깫²¼éتذ¼‰خؤخï±£×o†خخ»،£“،¶ذأضفخؤخïثCفح،·،،[ش”¼ڑ]

91،¢¶¨ده؛鸣ثآ

،،،،؛鸣ثآ£¬شع¶¨ده؟h³ا–|±±23¹«ہï،£؛鸣ثآصµî£¬أوŒ’خهég£¬كMةîبég£¬‘زة½ي”،£¶·¹°ضùî^سأ†خ³ëpدآ°؛،£رaégسأ45،مذ±¹°£¬ک‹شىˆشŒچ¶ّأہس^،£صµîéTةدصضذ‘ز،°إ±Rصو¾³،±طزî~£¬دµاهµہ¹â¾إؤ꣨1829£©±¾´هہî؛½ض®•ّ،£µîƒبض÷ثـسذ9×ً·ًدٌ£¬ءمذاثـدٌ¼°‘زثـةُ¶à،£صضذ´َ·ًé،°لŒهبؤ²ؤل،±·ً£¬ضأسذ»ًرو±³¹â،£ƒةإش·ض„eéµـ×سهبب~؛ح°¢ëyء¢دٌ،£شظƒةإشéخؤتâ؛حئصظt¼°ƒة×ًأ{تجئذث_دٌ،£حâ‚ب„té0½ً„‚ƒة×ً،£–|إنµîضذ£¬ض÷ثـµط²طحُئذث_£¬ƒةإشé4×ًˆحُ£¬سضƒةإشéت®µîéگحُ£¬ك€سذإذ¹ظ¹¦²ـµب،£ثآش؛ƒبسذ½ً´ْجى•ت®ؤ꣨1132£©½›´±1ح¨£¬ڑv´ْرaذق±®6ح¨،£،،[ش”¼ڑ]

92،¢·±ضإبت¥ثآ

،،،،بت¥ثآبت¥ثآ(µعءùإْ‡ّ±£)•r´ْ£؛½ًضءاهµطض·£؛·±ضإ؟h–|35¹«ہïخ÷رط؟ع´هت¼½¨ؤê´ْںo؟¼£¬؟ة؟¼ض®½¨ؤêéشھ´ْ£¬أ÷اهƒة´ْŒزسذذقفف،£ثآ×ّ±±³¯ؤد£¬µط„فف^¸ك£¬سةا°؛َƒةكMش؛آن½M³ة،£ضذفS¾€ةدزہ´خسذس°±ع،¢ا°ش؛ة½éT،¢çٹ¹ؤکا،¢–|خ÷إنµî؛حµط²طµî¼°؛َش؛–|خ÷إنµî،¢´َذغŒڑµîإc¶Uجأ،£خ÷‚بéاه½¨خه¹بةٌڈR؛حؤجؤجڈR،£´َذغŒڑµî(¼´بت¥µî)éثآƒبض÷َw½¨ض£¬خ»سع؛َش؛،£µîةيأوŒ’بég£¬كMةîءù´ھ£¬ئ½أو½ü·½ذخ،£†خéـذھة½ي”£¬µîي”إeصغئ½¾ڈ£¬زي½ائًآNˆA؛ح،£¶·–يخهنپ×÷£¬†خ³†خدآ°؛£¬ضط–يس‹ذؤشى£¬رaég³ِ45¶بذ±–ي¼°ذ±°؛£¬ء؛¼ـéڈطةدآ¶أ÷شى£¬ءù´ھ–َح¨ك_ا°؛َéـحâ،£µîƒبسذثـدٌ14×ً£¬ئنضذ6×ًéشھ´ْثùثـ£¬8×ًéأ÷´ْثùثـ،£µîƒبثؤ±عMہL±ع®‹£¬éأ÷اه×÷ئ·،£ثآƒبك€±£´وشھ´ْت¯ھ{؛حجئ´ْت¯µٌذ،ھ{×س¸÷1ض»،£بت¥ثآخ»سعة½خ÷ت،ذأضفتذ·±ضإ؟hة°؛سو‚(zh¨¨n)خ÷رط؟ع´ه±±،£„“(chu¨¤ng)½¨ؤê´ْ²»ش”£¬¬F(xi¨¤n)´و½¨ضé½ً´ْ½¨ض،£،،[ش”¼ڑ]

93،¢·±ضإصسXثآ´َذغŒڑµî

،،،،صسXثآ£¬خ»سع·±ضإ؟h·±³او‚(zh¨¨n)–|³ا½ض´ه¶µہ½ض35ج–،£ت¼½¨ؤê´ْ²»ش”،£±±ثخ³ُ·Qجىحُش؛£¬زث؛حؤêég³¯ح¢ظnأû،°صسX¶Uش؛،±،£شھ³¯ˆشضف¸±شھژ›حُص×ضطذق،£ثآض·ششعنïمû؛سؤد°¶ذسˆ@´ه±±£¬أ÷بfڑvؤêégëS؟h³اكw½¨سع½ٌ؟h³اضذرë،£ثآش؛إc¹ؤکاشعز»—lضذفS¾€ةد£¬×ّ±±دٍؤد£¬ئ½أو³تéL·½ذخ£¬ص¼µط2667ئ½·½أ×،£جىحُµîسع1982ؤê²ًڑ§£¬¸ؤ½¨¬F(xi¨¤n)´ْ¶Œسکا1×ù،£¬F(xi¨¤n)´و½¨ضسذصµî،¢–|خ÷إنµî،¢ك^µî£¬¾ù±»¼Zت³¾ضص¼سأ،£صµîأوéں5ég£¬كMةî3ég£¬ذھة½ي”£¬ح¨°هحك²¼ي”£¬¶·¹°؛حµîƒبء؛زشةد£¬¼Zت³¾ضسأؤà·âؤ¨£¬½Yک‹²»ش”،£±©آ¶²؟·ضسذ£؛سأ´ض´َµؤƒبî~™M؟ç3ég£¬5ég´َµîƒHسأ½ًضùƒة¸ù£¬½ًضùض®ةدسأ¶·¹°حذ¾ق´َب¸جو£¬ƒبî~ض®¶ثسأ¶،¸¤إcة½أو¶·¹°دàكB£¬ثؤ´ھ¸¤½»شسعƒبî~ض®±³£»؛َقD½اجژسأ´¹كBضù£¬سأ²ؤ؟³د÷زژ(gu¨©)صû£¬é½ً´ْكzخï،£ئنسà·؟خف¾ùéاه´ْ½¨ض،£¬F(xi¨¤n)´وت¯ھ{×س2×ù£¬ہLث®ê‘ˆD¹¦µآ±®°ë·½،£2013ؤê5شآ£¬·±ضإص،،[ش”¼ڑ]

94،¢¹«ض÷ثآ

،،،،¹«ض÷ثآ£¬خ»سع·±ضإ؟h³ا–|ؤد15¹«ہïµؤذسˆ@àl(xi¨،ng)¹«ض÷´ه،£“،¶اه›ِة½ض¾،·س›فd£¬¹«ض÷ثآŒظخهإ_ة½±±إ_حâثآڈR،£±±خ؛ص\ذإ¹«ض÷شّشع´ث³ِ¼ز£¬¹تأû،£؛َڑ§سع±ّ»ً،£جئ´ْسذز»ؤل¹أپيµ½´ثµط£¬شعكzض·µطدآ¾ٍµأ³كèµ£¬«I½oخن„tجى£¬خن„tجىë·ءîسع´ثجژضط½¨¹«ض÷ثآ،£½ٌ¹«ض÷ثآإشك…ك€سذز»×ùذ،ثآ½ذ¸½ٌRڈR£¬أٌég‚÷صfتاص\ذإ¹«ض÷µؤصة·ٍ³ِ¼زذقذذجژ،£¹«ض÷ثآ¬F(xi¨¤n)´و½¨ضخï¾ùŒظأ÷´ْكzخثآڈR×ّ±±³¯ؤد£¬ز»كMبش؛£¬¹²سذ¸÷·N½¨ضخï33ég،£×كبëة½éT£¬صأوتاك^µî£¬×َسز¸÷ذقز»‚€ذ،ش؛،£أ؟‚€ذ،ش؛ہï×ّؤد³¯±±¸÷½¨سذز»×ù‘ٍإ_،£–|ش؛‘ٍإ_Œ¦أوéبégذ،µî£¬·QؤجؤجڈR،£ك^µîبég£¬·Qإ±Rµî£¬ہïأوثـإ±R·ً¼°ت®°ثء_h،£¹«ض÷ثآµع¶كMش؛ہصµîبégé´َذغŒڑµî£¬ƒبثـبA‡ہبت¥£¬–|خ÷±عةدسذأ÷´ْ±ع®‹£¬¾€—lء÷•³£¬ضّة«اfضط£¬ث‡ذg¾«ص؟£¬ƒrضµف^¸ك،£ك^µîز²éأ÷´ْ½¨ض£¬أوéںبég£¬†خéـ‘زة½ي”£¬خه¼ـ´ھخف£¬µîƒب³±£´وسذ200سàئ½،،[ش”¼ڑ]

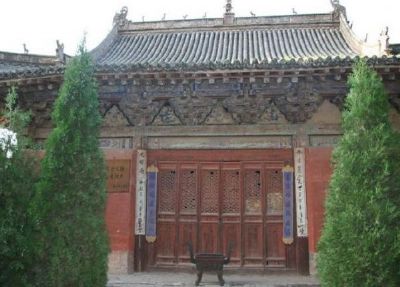

95،¢¶¨دهêPحُڈR

،،،،¶¨دهêPحُڈRخ»سعة½خ÷ت،ذأضفتذ¶¨ده؟h³ا±±êP،£شçؤêé‰غت¥ثآخ÷إنµî،£شصµîجئى붨دهحُہî´َ¶÷£¬ثخذû؛حىëى`ï@حُہ£¬–|إنµî¹©سٌ»ت´َµغ£¬خ÷إنµî¹©êPحُ،£؛َثآڈU,¬F(xi¨¤n)ƒH´وخ÷إنµî،£µîƒب¬F(xi¨¤n)´وشھضءص±®ز»ح¨£¬½ًج©؛ح°ثؤêيظز»‰K،£½ًج©؛ح°ثؤêثùء¢ت¯يظ،¶ذآ„“(chu¨¤ng)êPحُڈRس›،·فd£؛،°Œ¢£¬زشءxéض÷£¬سآخنفoض®£¬ب»؛َ؟ةزش²»±بسعخï×h،£اَض®ب‡ّض®ëH£¬µأتٌŒ¢êP؛îئنبثز²،£°´±¾‚÷£¬¹«ضMسً£¬×ضشئéL£¬؛س–|½âبثز²،£تا•rحصًبAدؤ£¬‘ً(zh¨¤n)¹¦سب¶à£¬ئنتآکI(y¨¨)ضّزٹ£¬كM·âصرءزخن°²حُ،£ضءسعأٌég£¬حùحùةٌتآض®،£،±“´ث£¬¶¨ده؟hسع½ًج©؛ح°ثؤ꣨¹«شھ1208ؤ꣩ثـêPحُدٌ£¬Œچéضذ‡ّ¬F(xi¨¤n)´وزرضھف^شçµؤêPحُڈRض®ز»،£êPحُڈR×ّخ÷دٍ–|£¬أوéںبég£¬كMةîƒةég£¬†خéـذھة½ي”£¬»¨ءًء§¼¹«F£¬¾Gءًء§حك¼ôك…£¬ءًء§حك®”£¬ب½اذخµخث®،£خف¼¹ت¹سأ²تة«ءًء§¼¹£¬ْtخاخ²ïw„سدٍƒب£¬شé¾Gة«ءًء§£¬¬F(xi¨¤n)زٍسشأو„ƒخg£¬ƒبہï¼tجص±©آ¶شعح⣬„e¾ك¹إکمïL،،[ش”¼ڑ]

96،¢´ْ؟hك…¾¸کا

،،،،ك…¾¸کاسض·Q¹ؤکا،¢×Sکا£¬خ»سع´ْ؟hةدً^و‚(zh¨¨n)خ÷±±½ض´ه–|ؤد،£„“(chu¨¤ng)½¨سعأ÷؛éخنئكؤê(1374)£¬³ة»¯ت®¶ؤê(1476)ضط½¨£¬اه؟µخُ،¢س؛ص،¢¼خ‘c،¢µہ¹â،¢¹â¾wڑv³¯½شسذذقفف،£×ّ±±³¯ؤد£¬ص¼µطأو·e3402ئ½·½أ×،£سة´uئِ³اإ_،¢ؤ¾ک‹کاéw؛حµاإ_²½µہب²؟·ض½M³ة،£ح¨¸ك40أ×£¬³اإ_»ùŒ’49.9أ×،¢ةî40أ×،¢¸ك13.3أ×£¬ضذشOؤد±±دٍب¯¶´£¬¶´¸ك¼s9أ×،£کاةيأوŒ’ئكég£¬كMةîخهég£¬بŒسثؤéـذھة½ي”،£ثؤضـ‡ْہب£¬¶ŒسشOسذ¹´™ع£¬بŒسسع¹´™عدآشOئ½×ù£¬¸÷Œسéـدآ¾ùشO¶·¹°£¬¶Œسضùî^؟ئخه²بëpآN£¬بŒس،¢ثؤŒس¶·¹°¾ùخه²بëp°؛،£ز»Œسا°؛َéـضأ°هéT£¬¶،¢بŒسا°؛َéـ±ظéT£¬ثؤضـءùؤ¨¸ٌةب´°،£éـدآ‘ز،°آ•آ„ثؤك_،±؛ح،°حو‚(zh¨¨n)بêP،±¾قطز2·½،£ہبدآ´وأ÷±®2ح¨£¬اه¾Sذق±®3ح¨،£2001ؤ꣬‡ّ„صش؛¹«²¼éب«‡ّضطücخؤخï±£×o†خخ»،£(ƒببفصھ×ش(،¶ذأضفخؤخïثCفح،·)،،[ش”¼ڑ]

97،¢خهإ_ة½بثثآ

،،،،خهإ_ة½بثثآ£¬خ»سعخهإ_؟hإ_‘رو‚(zh¨¨n)ذآ·»´هخ÷œد×شب»´هخ÷ؤد¼s100أ×،£×ّخ÷³¯–|£¬–|خ÷éL56.37أ×£¬ؤد±±Œ’60.98أ×£¬ص¼µطأو·eé3437.44ئ½·½أ×،£ “±®فd£¬½¨سعأ÷بfڑv³ُؤê،£¬F(xi¨¤n)´و½¨ض³´َذغŒڑµîéاه´ْكzک‹£¬سà½شéذآ½¨،£½üؤêپيشعثآ±±سض½¨ز»ئ«ش؛£¬é½ً„‚µî¼°ة®ةل،£¶كMش؛آن²¼¾ض£¬ضذفS¾€زہ´خ½¨سذجىحُµî،¢ثؤت¥µî،¢½ً„‚×ù،¢بث؛ح´َذغŒڑµî£¬ƒة‚بéإنµî،¢؟حجأ¼°ة®ةل،£´َذغŒڑµîت¯ئِإ_»ù£¬Œ’12.8أ×£¬ةî11.7أ×£¬¸ك0.76أ×£¬أوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬†خéـس²ة½ي”£¬خه™_ا°ہبت½ک‹¼ـ£¬ي”شO·½¸ٌئ½—ژ£¬µîƒب·ًإ_ثù¹©·ًدٌ¾ùéذآثـ،£´َذغŒڑµîا°ء¢¸²ہڈہ®آïث3×ù£¬ذخضئ»ù±¾دàح¬£¬¾ùéت¯ض،£ثآƒب´وأ÷±®3ح¨£¬اهڑˆ±®1ح¨،£1988ؤê7شآ£¬خهإ_؟hبثأٌص¸®¹«²¼é؟h¼‰خؤخï±£×o†خخ»،£(،¶ذأضفخؤخïثCفح،·)،،[ش”¼ڑ]

98،¢شھ؛أ†–ؤ¹

،،،،شھ؛أ†–ؤ¹خ»سع³اؤد10ہïµؤيnژr´ه±±£¬½¨سعشھ´ْ£¬زٍشل•rؤ¹ا°ضحء5·½£¬أ؟·½¸ك5صة£¬ڈˆؤ»®‹»¨éس›£¬¹تسضأûخه»¨‰،£شھ؛أ†–£¨1190،ھ1257£©£¬×ضش£ض®£¬ج–كzة½£¬ة½خ÷ذمبف£¨½ٌذأضف£©بث،£ةْسع½ًصآ×عئعشھؤ꣨1190ؤ꣩،¢سعشھ‘—×عأة¸çئكؤ꣨1257£©¾إشآ³ُثؤبص×نسع«@»¢£¨شع½ٌ؛س±±ت،£©¸Cةل£¬ڑwشل¹تàl(xi¨،ng)دµضغة½دآة½´ه£¨½ٌذأ¸®…^(q¨±)يnژr´ه£©،£شھ؛أ†–كMت؟³ِةي£¬ڑvبخƒبàl(xi¨،ng)ءؤدê–ءةذ•ّت،×َث¾¶¼تآ†Tحâ½¼،£½ًحِ²»تث£¬¹¤شٹخؤ،£شع½ًشھض®ëHئئط“ضطحû،£ثûµؤضّ×÷سذ،¶ضذضف¼¯،·ت®¾ي،¢،¶جئشٹ¹ؤ´µ،·ت®¾ي،¢،¶شٹخؤ×ش¾¯،·ت®¾ي،¢،¶ہm(x¨´)زؤˆشض¾،·ثؤ¾ي،¢،¶ذآک·¸®،·ثؤ¾ي،£شھ؛أ†–تاخز‡ّ½ًؤ©شھ³ُ×îسذ³ة¾حµؤ×÷¼ز؛حڑvت·ŒW¼ز£¬تاثخ½ًŒ¦ضإ•rئع±±·½خؤŒWµؤض÷زھ´ْ±ي£¬سضتا½ًشھض®ëHشعخؤŒWةد³ذا°†¢؛َµؤکٍء؛£¬±»×ًé،°±±·½خؤذغ،±،¢،°ز»´ْخؤ×ع،±،£ئنشٹ،¢خؤ،¢ش~،¢اْ¸÷َw½ش¹¤،£شٹ×÷³ة¾ح×î¸ك£¬،°±يپyشٹ،،[ش”¼ڑ]

99،¢خهإ_ة½èَدةة½ى`‘ھثآ

،،،،خهإ_ة½èَدةة½ى`‘ھثآ£¬خ»سعخهإ_؟hإ_‘رو‚(zh¨¨n)ذآ·»´هؤد¼s400أ×،£×ّخ÷³¯–|£¬–|خ÷éL40.2أ×£¬ؤد±±Œ’24.95أ×£¬ص¼µطأو·eé1003ئ½·½أ×£¬„“(chu¨¤ng)½¨ؤê´ْ²»ش”،£ “±®فd£¬أ÷؛ëضخءùؤê(1493)ضطذق،£¬F(xi¨¤n)´و½¨ض³ة®ةلح⣬سà½شéاه´ْكzک‹،£ز»كMش؛آن²¼¾ض£¬ضذفS¾€زہ´خ½¨سذس°±ع،¢ة½éT؛ح´َدةµî£¬ƒة‚بéإنµî؛حة®ةل،£´َدةµî½¨سع3؟×ت¯ب¯¸G¶´ةد£¬إ_»ùŒ’11.6أ×£¬ةî7.6أ×£¬¸ك0.4أ×£¬أوŒ’بég£¬كMةîثؤ´ھ£¬†خéـس²ة½¾يإïي”،£خه™_ا°ہبت½ک‹¼ـ£¬أ÷،¢´خég¾ùشOثؤةبءùؤ¨ذ±·½¸ôةبéT،£µîƒب·ًإ_ةدز»×ضإإءذ؛ü´َدةµبïLث×ةٌدٌ14×ً،£¶کاسذاه´ْ±ع®‹23.88ئ½·½أ×،£ثآƒب´وأ÷ضطذق±®2ح¨£¬اه؟µخُ¶ت®°ثؤê(1689)èFçٹ1؟ع،£1988ؤê7شآ£¬خهإ_؟hبثأٌص¸®¹«²¼é؟h¼‰خؤخï±£×o†خخ»،£(،¶ذأضفخؤخïثCفح،·)،،[ش”¼ڑ]

100،¢–|¶خ¾°كzض·

،،،،–|¶خ¾°كzض·–|¶خ¾°كzض·(µع¶إْت،±£)•r´ْ£؛ذآت¯ئ÷ضء‘ً(zh¨¤n)‡ّµطض·£؛´ْ؟hآ™ Iو‚(zh¨¨n)–|¶خ¾°´ه–|ؤد100أ×جژكzض·خ»سعنïمû؛سؤد°¶£¬´َاًءêµطةد£¬–|خ÷éL800أ×£¬ؤد±±Œ’500أ×،£خ´ص{²é°l(f¨،)¾ٍ،£“كzض·”àŒسس^²ى£¬µعز»Œسé¸ûحءŒس£¬؛ٌ¶ت®ہهأ×£¬µع¶Œس»زüSحءŒس£¬تاخؤ»¯Œس£¬؛ٌز»أ×زشةد،£²؟·ضµط¶خخؤ»¯Œس¾àµط±ي0.7ہهأ×£¬خؤ»¯Œس؛ٌ¶بك_2.5أ×،£شعكzض·ضذ²؟°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)سذؤ¹شل£¬إمشلئ÷خïسذجص¹ق،¢جص‰ط،¢جصطھ،¢جص¶¹،¢جصحë،£جصئ÷µؤجصظ|سذٹAة³»زجص،¢ؤàظ|»زجص،¢¼tجص،£كzض·ضذµؤكzغEسذ»ز؟س،¢جص¸G،£كzض·–|¶خ°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)ثؤجژ»ز؟س£¬Œ’ƒةأ×£¬ةîز»أ×خه،£كzض·ضذµؤكzخïسذ´َء؟µؤجصئ¬،¢ت¯ئ÷،£ت¯ئ÷¶àéؤ¥ضئت¯ئ÷£¬سذت¯¸«،¢ت¯çP،¢ت¯µ¶،£ك€سذةظء؟„سخï¹ا؛،،¢رہXµب£¬¼yï—¶àé´ض،¢¼ڑہK¼y،¢ث{¼y،¢¸½¼س¶ر¼y،¢ب½اہâ¼yµب،£،،[ش”¼ڑ]